La reputación de Ibiza como la capital de la fiesta, bañada por el sol, hunde sus raíces en una rica historia contracultural. Mucho antes de la era de la música disco, esta isla balear fue refugio de beatniks y otros bohemios en las décadas de 1950 y 1960. Los beatniks -miembros de la Generación Beat y sus seguidores bohemios- encontraron en Ibiza un refugio único durante la España franquista, donde confluían la libertad artística, la vida barata y la actitud despreocupada de los lugareños. La presencia de estos, menos conocida que la de sus sucesores hippies, dejó sin duda una huella cultural permanente en Ibiza, que pasó de ser un remanso aislado a convertirse en una «isla de libertad» en el imaginario popular.

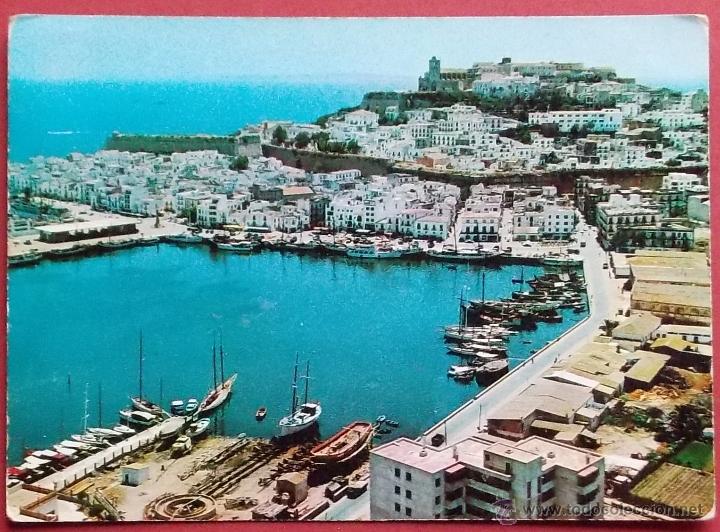

La ciudad y el puerto de Ibiza: una postal contemporánea tal y como eran a principios de los años 60. [Fuente]

Este artículo explora los relatos históricos de los beatniks en la Ibiza de los años 50-60, las figuras notables que la visitaron, el impacto cultural que tuvieron y las pruebas -documentadas y anecdóticas- de su paso por la Isla Blanca.

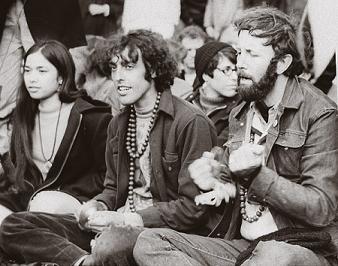

Para situar al lector, ya que a veces se usan estos dos conceptos indistintamente, cabe explicar las diferencias y similitudes entre beatniks y hippies:

Diferencias y similitudes entre beatniks y hippies

Los beatniks, una subcultura surgida en la década de 1950, sentaron las bases de la explosión contracultural de los años sesenta, que acabó convirtiéndose en el movimiento hippie. Aunque ambos grupos compartían el rechazo a los valores dominantes en Estados Unidos y occidente en general, sus planteamientos, estética y filosofía divergían en algunos aspectos fundamentales. Los beatniks, influidos por escritores como Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William S. Burroughs, defendían la espontaneidad, la exploración existencial y la expresión artística cruda y sin filtros. Encontraron inspiración en el jazz, la filosofía oriental y un profundo escepticismo ante el materialismo y el conformismo. Los Beatniks, que preferían un estilo de vida minimalista y bohemio, vivían a menudo en entornos urbanos y frecuentaban cafés y recitales de poesía donde diseccionaban el significado de la existencia y la alienación moderna.

En la década de 1960, los valores beat habían evolucionado hasta convertirse en el movimiento hippie, que compartía la postura antisistema de los beatniks pero adoptaba un enfoque más comunitario, colorista y políticamente activo. Mientras que los beatniks eran intelectuales, con tendencias melancólias, que buscaban la iluminación personal a través de la literatura, los viajes y la soledad, los hippies eran idealistas vibrantes y de espíritu libre que daban prioridad al amor, la paz y el cambio social colectivo. El amor de los beats por el jazz y los cafés llenos de humo dio paso al rock psicodélico de los hippies y a los festivales de música al aire libre. Las drogas desempeñaron un papel importante en ambas subculturas: los beatniks eran conocidos por su consumo de Benzedrina y marihuana, mientras que los hippies recurrían al LSD y otros alucinógenos para expandir su conciencia.

En última instancia, el movimiento hippie puede considerarse una evolución de la Generación Beat, que tomó sus ideas básicas de inconformismo y rebeldía y las amplificó hasta convertirlas en una revolución cultural en toda regla. Mientras que los Beatniks allanaron el camino con su sensibilidad introspectiva y vanguardista, los hippies transformaron esos ideales en un movimiento ruidoso, colorista y con una fuerte carga política que reconfiguró el panorama de la sociedad occidental.

Santuario de posguerra: El encanto bohemio de Ibiza

Ya en décadas anteriores, Ibiza había servido de santuario para los forasteros. En los años 30, la lejanía de la isla atrajo a exiliados intelectuales europeos como el filósofo alemán Walter Benjamin y el escritor francés Albert Camus, que se mezclaban en los cafés de la ciudad de Ibiza. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ibiza permaneció en gran medida «olvidada» por el régimen del general Franco, que se centraba en la península, lo que la convirtió en una atractiva vía de escape a pesar de la dictadura. En la década de 1950, esta cualidad olvidada, combinada con las hermosas playas, el clima templado, el ambiente tolerante y el coste de vida barato, empezó a atraer a artistas, escritores y vagabundos de todo el mundo. Todo el mundo parecía llegar en busca de algo: inspiración, reinvención o, simplemente, una vida de ocio barata entre almas afines. Como señala un relato, «todo el mundo era, o aspiraba a ser, escritor, poeta o pintor» en la Ibiza de los años 50.

Tienda en el puerto de Ibiza (1960s)

A finales de la década de 1950, el escenario estaba preparado para que la Generación Beat llegara a las costas de Ibiza. El gobierno autoritario de Franco prestó poca atención a los tejemanejes de Ibiza en este periodo. La isla estaba empobrecida y era provinciana, lo que extrañamente permitía cierto grado de libertad. Según un residente posterior, Damien Enright, la población nativa de Ibiza era pasiva y no se oponía a que los extranjeros hicieran lo que quisieran, y las autoridades tampoco interferían realmente con los bohemios. En parte, esto se debía a que Ibiza estaba lo suficientemente desesperada económicamente como para tolerar que los excéntricos extranjeros gastaran dinero. El resultado fue un enclave de facto donde los estilos de vida alternativos podían florecer bajo el radar.

Nacimiento de un refugio beatnik

La Generación Beat -escritores e inconformistas tipificados por figuras como Jack Kerouac y Allen Ginsberg- inspiró a muchos jóvenes estadounidenses y europeos a viajar en busca de sentido y aventura. La naciente escena bohemia de Ibiza ya estaba en marcha a finales de la década de 1950, aunque los primeros en llegar aún no se llamaban a sí mismos «beatniks». Un punto de inflexión se produjo gracias a un origen un tanto inusual: un club de jazz de Barcelona. A finales de los 50, un par de inconformistas estadounidenses regentaban el club de jazz “The Jamboree” en Barcelona, y cuando la vida se ponía demasiado calurosa (o las deudas demasiado altas) en la península, se escapaban a Ibiza para tomarse un respiro. «Fueron ellos quienes ‘empezaron’ el mito de Ibiza», recuerda Damien Enright, señalando que en esta pequeña colonia inicial había “más americanos que europeos”. En 1959, una pequeña pero vibrante comunidad de expatriados se había establecido en la isla.

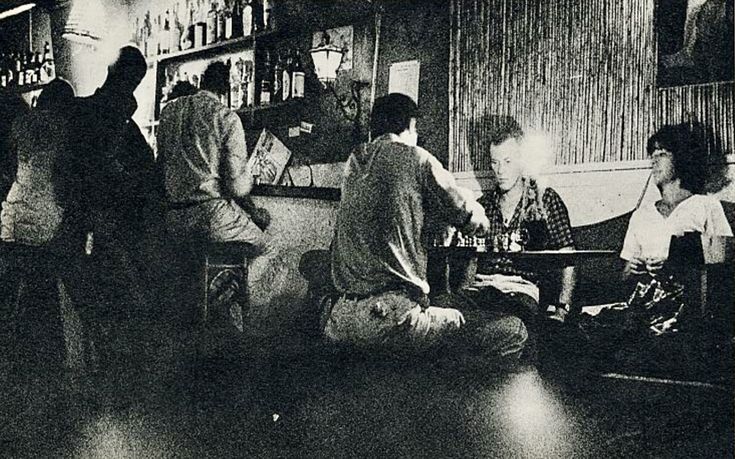

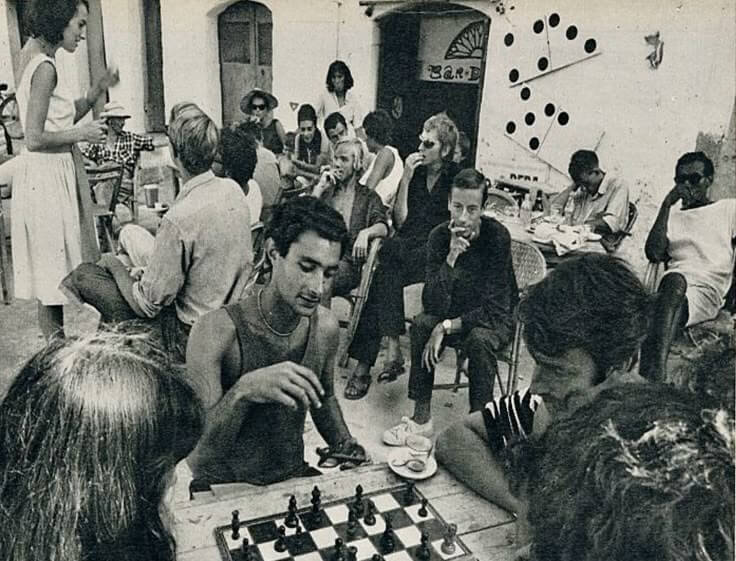

Uno de los primeros epicentros de la escena beatnik fue el Domino Bar de la ciudad de Ibiza. Inaugurado a finales de la década de 1950 cerca del puerto, el Domino era un antro desaliñado junto al puerto donde la mezcla cosmopolita de expatriados se reunía todas las noches. Lo dirigía un trío variopinto -un franco-canadiense (Alfons Bleau), un alemán (Dieter Loerzer) y un inglés, Clive Crocker- y se convirtió en el lugar de reunión de escritores, artistas, vagabundos y soñadores. Crocker, que había llegado en 1959, se describía abiertamente como «beat», inspirado por la lectura de Kerouac. Al más puro estilo beatnik, él y sus compañeros pasaban el día en debates existenciales y largas partidas de ajedrez, y las noches inmersos en jazz, vino barato y algún que otro porro o azucarillo de LSD. El tocadiscos del bar (uno de los únicos amplificadores de la isla) emitía una banda sonora de jazz americano -John Coltrane, Chet Baker, Billie Holiday, Charles Mingus, etc.- que daba a Ibiza un improbable ambiente de bebop. En palabras de Enright, «el jazz salía a borbotones del único amplificador… era jazz jazz jazz en casa de cualquiera», lo que contribuía al embriagador ambiente de la escena.

Domino Bar, (drcha.) interior e (izq.) en la terraza. [Fuente]

A finales de los 50 y principios de los 60, por Ibiza pasaron personajes de lo más variopinto. Varios escritores estadounidenses hicieron de la isla su hogar temporal -entre ellos Clifford Irving, Harold Liebow, Steve Seeley y John Anthony West- «muchos de los cuales documentaron su estancia en la isla» en memorias o ficción. Irving, por ejemplo, llegó en los años 50 y se quedó durante dos décadas, adquiriendo más tarde notoriedad por su bulo sobre Howard Hughes, pero también escribiendo novelas inspiradas en la gente de Ibiza. De más lejos llegaron Janet Frame, la novelista neozelandesa que encontró inspiración en Ibiza, y Damien Enright, un escritor irlandés que llegó en 1960 y relataría la época en sus memorias Dope in the Age of Innocence. Enright fue a la vez observador y participante -incluso se vio envuelto en una famosa aventura de contrabando; y más tarde describió la Ibiza de 1960 como «más allá del alcance de la imaginación», una bohemia tropical que cobraba vida.

No todos eran literatos; también había artistas e intelectuales entre los primeros expatriados. En 1959 se formó el Grupo Ibiza 59, un colectivo artístico vanguardista de pintores europeos y americanos instalados en la isla. Entre sus miembros había artistas abstractos alemanes (Erwin Bechtold, Heinz Trökes y otros), un sueco, un español e incluso un pintor afroamericano, todos ellos atraídos por la luz y la soledad de Ibiza. Estos artistas fueron anteriores a la verdadera afluencia «beatnik», pero contribuyeron a cimentar la imagen de Ibiza como paraíso creativo. De hecho, un estudioso señala que muchos artistas, escritores e intelectuales extranjeros de los años 50 en Ibiza «pertenecían al universo beatnik», sentando las bases para la ola hippie que vino después.

Visitantes conocidos y personalidades beatnik

La escena ibicenca de los años sesenta contaba con una excéntrica mezcla de personajes notables del movimiento Beat mundial. Uno de ellos era el dúo danés Nina y Frederik, una pareja de cantantes folk que también eran el Barón y la Baronesa van Pallandt. Conocidos por canciones como «Listen to the Ocean», Nina y Frederik encarnaban a la perfección la jet set beatnik internacional: bohemios de estilo pero aristocráticos de nacimiento. En las fotos publicitarias de 1960, lucían jerseys de cuello alto negros a juego y sonrisas despreocupadas, con todo el aspecto de trovadores beatniks elegantes. La pareja actuó por toda Europa y residió con frecuencia en Ibiza a principios de los 60. Su historia dio un giro extraño más adelante en la década – Frederik van Pallandt llegó a utilizar su yate para el contrabando de marihuana – subrayando lo entrelazada que se había vuelto Ibiza con la cultura de la droga de la época.

Otro personaje pintoresco atraído por la isla fue Christa Päffgen, más conocida como Nico, la cantante y modelo alemana que se convirtió en musa de Warhol. Tras un pequeño papel en La Dolce Vita de Fellini, Nico se trasladó a Ibiza con su madre en 1960 y compró una casa en la playa. Durante un tiempo mantuvo un tempestuoso romance con Clive Crocker, del Domino Bar. La presencia de Nico añadía un toque de celebridad underground a la escena: más tarde ganaría fama como cantante de The Velvet Underground, pero en Ibiza era una bohemia más que abrazaba la vida isleña.

Ibiza también atrajo a figuras consagradas de la cultura británica. Los actores Terry-Thomas (conocido por sus papeles cómicos de dientes separados) y Denholm Elliott visitaron y residieron en la isla a principios de los sesenta. Su presencia difuminó las fronteras entre la alta sociedad y la contracultura: eran auténticas estrellas de cine que se mezclaban con beatniks descalzos y pescadores locales. La escritora inglesa Laurie Lee, que había luchado en la Guerra Civil española, también los visitaba. Después de un viaje en los años 50, Laurie Lee escribió sobre «jugar a los dados y beber vino malo» en el ferry a Ibiza y observó cómo la afluencia de extranjeros ya estaba cambiando la isla, con cada nacionalidad formando su propio enclave de expatriados. Su observación fue clarividente: en la década de 1960 Ibiza se convirtió en un auténtico mosaico cosmopolita, una «Babel» de lenguas y culturas, como la describió más tarde un autor español.

También llegaron a Ibiza algunos personajes notorios. El falsificador de arte húngaro Elmyr de Hory, huyendo de problemas legales en otros lugares, se instaló en Ibiza a principios de los 60. Organizó fastuosas fiestas y vendió Picassos falsos a turistas crédulos hasta que su historia quedó inmortalizada en la película de Orson Welles F for Fake. A través de de Hory, los bohemios ibicencos se relacionaron con escritores de la talla de Clifford Irving (que entabló amistad con de Hory y más tarde urdió el engaño de Howard Hughes) e incluso con el mismísimo Orson Welles.

No todos los «beats» notables de Ibiza fueron famosos en un sentido tradicional. Algunos eran legendarios dentro de la subcultura. El poeta holandés Simon Vinkenoog, figura clave de la contracultura de Ámsterdam, pasó una temporada en Ibiza hacia 1961, pero su colega, el famoso escritor y artista, Jan Cremer lo satirizó como un gurú que se autoproclamaba líder de sesiones de fumada de maría en la playa. El relato de Cremer (que disfraza a Vinkenoog de «Simón el fideo empapado») se burla del serio hippie en ciernes, instruyéndole sobre cómo parecer colocado y soltar «amor, amor, amor» para «parecer guay». Esta anécdota humorística, publicada en la autobiografía de Cremer, Barbaar Op Ibiza, ofrece una rara visión de la escena ibicenca de principios de los 60 desde la perspectiva de un participante.

Foto del escritor Jan Cremer, durante su estancia en Ibiza.

Jan Cremer, a su vez, llegó a Ibiza por casualidad, una historia que repite una y otra vez a lo largo de la historia biográfica de muchos visitantes de aquella época. En su autobiografía, se describe en aquella época como «indigente», pero feliz de dejar atrás la «opresiva Holanda». El galerista Ivan Spence le proporciona alojamiento y algo de dinero para trabajar. Esto le lleva a un estallido creativo sin precedentes: en la inauguración de su primera exposición en Ibiza, se venden prácticamente todas sus obras. Cremer decide quedarse en la isla y comienza a trabajar allí en 1962 en el libro que marca su irrupción como doble talento: Ik Jan Cremer, el implacable bestseller que sacudió a toda Holanda.

La vida en la Isla Blanca: Choque de culturas e influencias

Para los beatniks, Ibiza era idílica: una «Casablanca de la mente» donde los «locos» venidos de fuera vivían sus fantasías en un pintoresco pueblo pesquero español. Se deleitaban con el ambiente relajado: pasaban los días descansando o creando arte, y las noches intercambiando poesía y filosofía con botellas de vino local. La marihuana estaba disponible (si uno sabía a quién preguntar), y a principios de los 60 incluso el LSD había hecho incursiones, según se dice introducido por un contingente holandés liderado por Bart Huges – famoso por abogar por la trepanación – que acampó cerca de la playa de Platja d’en Bossa. Antes incluso de que comenzara la era hippie, los bohemios de Ibiza ya experimentaban con psicodélicos.

Los ibicencos, por su parte, observaban con una mezcla de tolerancia, curiosidad y ocasional perplejidad. La Ibiza de los años cincuenta era pobre y mayoritariamente rural; muchos ibicencos aún se estaban recuperando de las penurias de la Guerra Civil y el racionamiento de la posguerra. Para ellos, los beatniks extranjeros parecían bichos raros exóticos, quizá incluso irresponsables: jóvenes que rechazaban una sociedad moderna de prosperidad (por ilusoria que fuera esa prosperidad) en un momento en que la mayoría de los españoles se esforzaban por escapar de la pobreza. Como resultado, las interacciones entre la población local y los bohemios expatriados eran limitadas. Los historiadores señalan que la población autóctona y los hippies/beats «tenían poco contacto y valores diferentes», lo que hacía raro un intercambio significativo. Muchos ibicencos se limitaban a dejar en paz a los forasteros, siguiendo una ética de vivir y dejar vivir. Enright observó que los lugareños apenas interferían mientras se mantuviera un respeto básico. Algunos lugareños emprendedores se relacionaron con los recién llegados abriendo pensiones, bares o servicios para ellos, con lo que pusieron en marcha silenciosamente una economía turística.

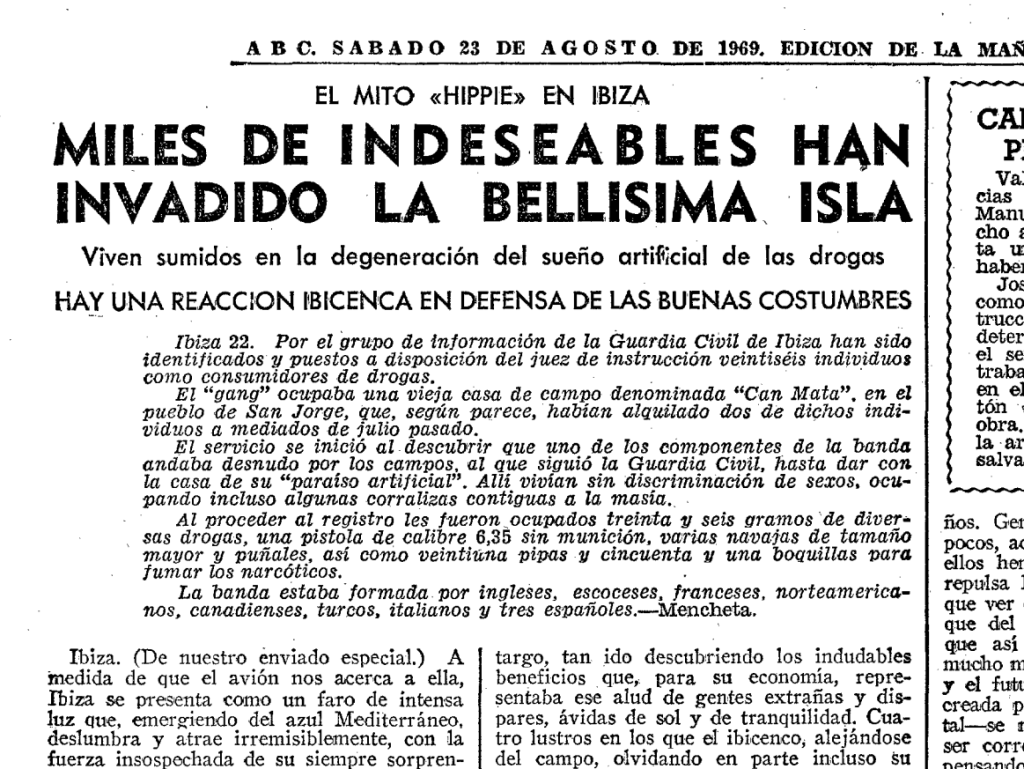

Las autoridades españolas, por su parte, mantuvieron una postura ambivalente. Por un lado, la prensa del régimen franquista y algunos funcionarios condenaron a los beatniks y, más tarde, a los hippies como «gamberros internacionales» que amenazaban el orden público y la higiene. Una campaña gubernamental de 1965 titulada «Mantenga limpia España» se entendió como un ataque a los jóvenes desaliñados y de pelo largo que llegaban a las costas. Por otra parte, los dirigentes de Ibiza se dieron cuenta de que la creciente mística bohemia de la isla era buena para el negocio. A finales de los 60, los promotores turísticos locales se enorgullecían de la imagen de Ibiza como isla de libertad, utilizando la escena artística de vanguardia y los mercadillos hippies como argumentos de venta. Como señala un estudio, las autoridades de Ibiza «apoyaron la vanguardia artística y las actividades derivadas del movimiento hippie para… dar a conocer [la isla]», cultivando activamente su reputación de paraíso contracultural. Esto contribuyó a consolidar un «patrimonio cultural inmaterial» -un mito de Ibiza como paraíso de espíritu libre- que persiste en la imagen de marca de la isla incluso hoy en día.

Culturalmente, la presencia beatnik también dejó huellas más sutiles. El patrimonio artístico de Ibiza se enriqueció con los numerosos pintores y escritores que se establecieron allí, algunos de los cuales dejaron obras de arte y literatura. En cuanto a la moda, una interesante nota a pie de página vincula a los beatniks de Ibiza con el nacimiento del icónico estilo Adlib de la isla, las prendas de algodón blanco que hoy son emblema del boho-chic ibicenco. Según la tradición local, la diseñadora alemana Dora Herbst lanzó el movimiento de moda Adlib hacia 1970. Probablemente la idea de la ropa totalmente blanca y libre surgía tras ver en 1963 a una pareja beatnik estadounidense pionera que vestía de pies a cabeza con trajes blancos de «sinfonía en blanco». Apócrifa o no, la historia subraya cómo los empresarios locales absorbieron el estilo excéntrico de los bohemios y lo reinventaron con un toque de glamour.

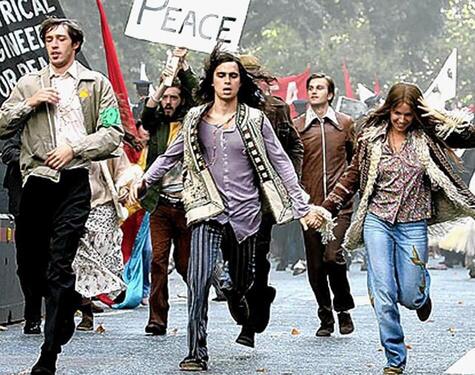

«Central Beatnik»: Ibiza a mediados de los 60

A mediados de los sesenta, se corría la voz en los círculos underground europeos de que Ibiza era la «central beatnik», un patio de recreo permisivo para los que buscaban «marcha» y una vida barata. Lo que había sido un pequeño grupo de intelectuales se convirtió en una oleada de jóvenes aventureros. El verano trajo consigo una afluencia de beatniks de paso, y pronto la escena beat evolucionó hacia la escena hippie, a medida que las corrientes contraculturales más amplias de la década llegaban a la costa. «A medida que avanzaba la década, los beatniks se convirtieron en hippies», escribe un cronista de Ibiza, que destaca la influencia del LSD, el misticismo oriental y el movimiento antibélico en los recién llegados. En 1966 y 1967, Ibiza ya era una parada trillada en la «ruta hippie»: para muchos que viajaban de Europa occidental a la India (o viceversa), Ibiza era una escala cómoda e idílica, ya que estaba «tan cerca de Argel como de Barcelona», lo que la convertía en una puerta entre Europa y el norte de África. Un observador contemporáneo recuerda que Ibiza se convirtió en uno de los tres principales destinos hippies junto con Tánger y Goa.

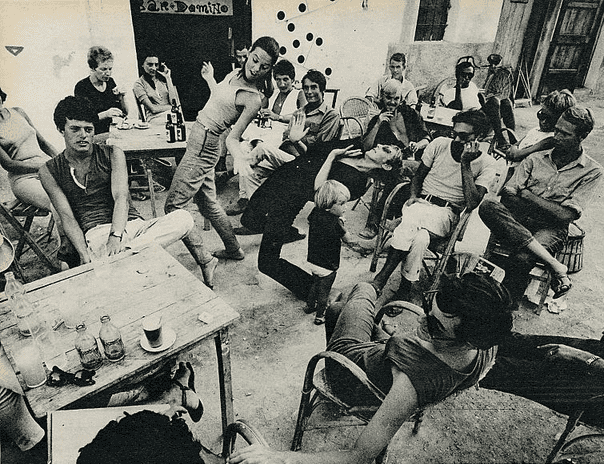

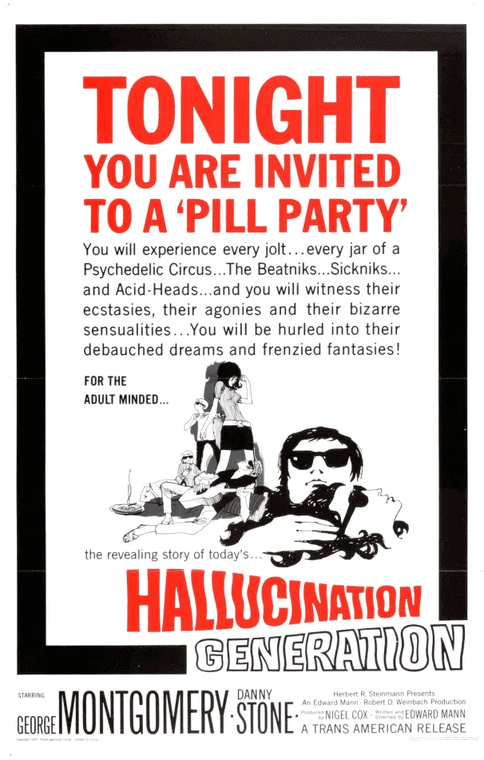

Los medios de comunicación también se fijaron en la floreciente contracultura ibicenca. En 1966, se rodó en Ibiza una película estadounidense de bajo presupuesto llamada Hallucination Generation, que explotaba su reputación como refugio de beatniks y consumidores de drogas experimentales. La película (para «mentes adultas», anunciaba su cartel) prometía al público una inmersión en el «circo psicodélico» de la juventud ibicenca, con «beatniks, sickniks y acid-heads» que se entregaban a «sueños desenfrenados y fantasías frenéticas». La escabrosa invitación del cartel – «Esta noche estás invitado a una “pill party”…»- realzaba la imagen salvaje de la isla. Aunque se trata de una caricatura de serie B, Hallucination Generation es una prueba de la notoriedad de Ibiza a mediados de los años 60. Incluso los periódicos españoles de la época publicaron artículos alarmados sobre la «nueva plaga» de beatniks, especialmente cuando grupos más numerosos de hippies empezaron a acampar en las playas a finales de la década.

Recorte del periódico ABC, de agosto de 1969.

Sin embargo, a pesar de la creciente afluencia de hippies, los bohemios ibicencos originales siguieron siendo un grupo distinto y más reducido, lo que un historiador local denominó la «gentil» comunidad artística, repentinamente superada en número por una multitud hippie menos culta y más alborotada. Carolyn Cassady, escritora estadounidense que conoció a los beats, visitó Ibiza años más tarde y comentó sin rodeos que «el movimiento hippie era estúpido» comparado con la escena intelectual beatnik. «El movimiento hippie fue una vulgarización… del movimiento Beat, pero con más luz, sonido y color», escribió un académico español, citando la sardónica valoración de un artista ibicenco. De hecho, en 1968-69, muchos de los beatniks originales se mezclaron con la ola hippie o se marcharon, pues Ibiza ya no era el «refugio secreto y tranquilo» que había sido.

Legado y fuentes sobre la era beat

La era Beatnik de la Ibiza de los años 50-60, aunque relativamente breve, tuvo consecuencias duraderas para la identidad cultural de la isla. Estableció la marca perdurable de Ibiza como una escapada bohemia, un lugar donde las convenciones se desprenden a la orilla del agua. Muchas de las actividades e imágenes que hoy son sinónimo de Ibiza -mercados artesanales, galerías de arte, sesiones de música chill-out, vida holística- se remontan a este periodo o a la continuación hippie del mismo. Como han señalado los estudiosos, el patrimonio cultural inmaterial dejado por los artistas, beatniks y hippies se convirtió en una parte crucial del atractivo turístico y la cultura local de Ibiza.

Afortunadamente, una gran cantidad de fuentes nos permite reconstruir este capítulo de la historia de Ibiza. Algunos de los principales testimonios proceden de la literatura de la época. El novelista español Rafael Azcona escribió Los Europeos («The Europeans», 1960), una novela ambientada en la Ibiza de finales de los años 50 que parodia el desfile de bon vivants y libertinos extranjeros que había entonces en la isla. Asimismo, Hombres varados («Stranded Men», 1960, p. 1963), de Gonzalo Torrente Malvido, describe vívidamente la juventud decadente de Ibiza: «una juventud a la deriva entregada al alcohol, al ocio y al amor fácil… entre turistas, artistas sin arte y compañeros de damas insensatas», como la describió una crítica. Estas novelas de Azcona y Malvido (recientemente adaptadas al cine en 2020) sirven como ingeniosas instantáneas ficticias del ambiente beatnik ibicenco visto con ojos españoles de la época.

Las memorias y los escritos retrospectivos de extranjeros aportan más pruebas. El libro autobiográfico de Damien Enright, Dope in the Age of Innocence («La droga en la edad de la inocencia»), ofrece una visión de primera mano de la Ibiza de 1960 y de las escandalosas aventuras (incluidas las cabriolas de la droga) que se desarrollaron. Parte de la historia de Enright se ha compartido en entrevistas, en las que detalla con nostalgia la salvaje libertad de aquellos días, desde las noches repletas de jazz hasta las estafas urdidas con otros expatriados. Otros expatriados, como Clifford Irving, Janet Frame y Laurie Lee, documentaron sus impresiones ibicencas en diarios, cuadernos de viaje o escritos posteriores. Incluso el humor mordaz del relato de Jan Cremer sobre el «orden jerárquico beatnik» de Ibiza, es una valiosa referencia contemporánea.

Los propios historiadores de Ibiza y los residentes de toda la vida también han conservado la historia oral. En publicaciones locales (por ejemplo, el libro “El Nacimiento de Babel” – Ibiza años 60, de Marià Planells, 2002), las entrevistas y los recuerdos pintan una vívida imagen de la época. El escritor Guillermo-Fernando de Castro recordaba la llegada de los que, en su opinión, fueron los primeros auténticos beatniks de Ibiza: «una llamativa pareja de americanos» en el invierno de 1963-64, el marido guionista y su mujer «Nora» notablemente reacia al jabón, ambos siempre vestidos de blanco. Este mismo observador identificó a un tal Francisco Pérez Navarro -un español que frecuentaba los cafés literarios de Madrid y viajaba periódicamente a Londres- como «el primer beatnik español», conocido por proclamar que «lo moderno es no bañarse ni lavarse los dientes». Tales recuerdos, aunque anecdóticos, han sido publicados y cotejados con informes de la prensa contemporánea, dando crédito a la memoria «vox populi» de los días beatnik de Ibiza.

En resumen, la experiencia de Ibiza con la Generación Beat fue una intersección única de tiempo y lugar. Durante las décadas de 1950 y 1960, una isla española aislada bajo un régimen represivo se convirtió improbablemente en un patio de recreo para los creativos descontentos del mundo. Los beatniks trajeron arte, música e ideas liberales, e influyeron en todo, desde la moda local hasta la percepción global de Ibiza.

A su vez, Ibiza les cambió: muchos encontraron la inspiración que buscaban, otros la infamia o la tragedia, pero pocos se fueron sin historias que contar. Cuando los beatniks dieron paso a los hippies, y éstos a los ravers, el ciclo de renovación contracultural de la «Isla Blanca» continuó. Sin embargo, aquellos primeros bohemios beat sentaron las bases. Hoy, cuando Ibiza se comercializa como un paraíso de espíritu libre para clubbers y yoguis por igual, se está haciendo eco de la historia real forjada por los beatniks que una vez bailaron bajo sus estrellas y contemplaron su amanecer mediterráneo con sueños de “On the Road” en mente.

Fuentes:

- Enright, Damien. Dope in the Age of Innocence (memoir) and interview in The Ransom Note

- Planells, Marià. El Nacimiento de Babel – Ibiza Años 60

- Ban Bam Ton Ton, “Looking for the Balearic Beat: Bohemians, Beatniks & Hippies” (2023)

- Stewart Home, “Ibiza in the Beatnik & Hippie Eras” (2009)

- Ramón-Cardona, J. et al., Land journal 11(1):98 – «From Counterculture to Intangible Heritage and Tourism Supply: Artistic Expressions in Ibiza, Spain» (2022)

- Spanish press archives: Blanco y Negro (4 May 1963); Diario de Ibiza (1966–67)

- Azcona, Rafael. Los europeos (novel, 1960); Torrente Malvido, G. Hombres varados (novel, 1963)