Walter Benjamin war einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts, bekannt für seine Arbeiten in Philosophie, Literaturkritik und Kulturtheorie. Er war ein Intellektueller, der sich durch seinen interdisziplinären Ansatz auszeichnete, der Elemente der Ästhetik, Geschichte und Soziologie verband.

Er ist auch bekannt für seine Fähigkeit, Ideen aus verschiedenen Disziplinen zu verbinden, und für seinen einzigartigen Stil, der Kulturkritik mit philosophischer Reflexion verbindet. Sein Interesse an den Auswirkungen der Technologie auf Kunst und Kultur sowie seine Analyse der modernen Erfahrung haben ihn zu einer Schlüsselfigur gemacht in der Erforschung der Moderne und des kritischen Denkens im 20. Jahrhundert. Einige seiner herausragenden Werke, wie „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ und „Über den Begriff der Geschichte“, haben das zeitgenössische Denken nachhaltig geprägt.

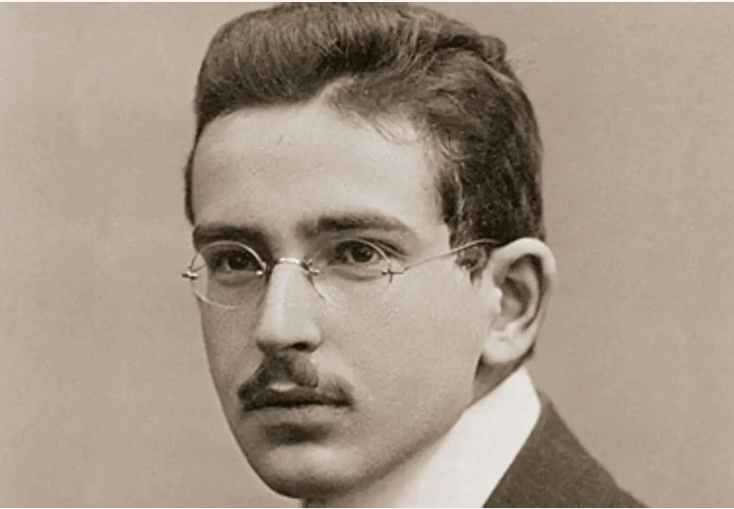

Kleine Biographie.

Walter Benjamin wurde im Berlin des Deutschen Kaiserreichs in eine wohlhabende Familie aschkenasischer jüdischer Herkunft geboren. Sein Vater, Emil Benjamin, war Bankier in Paris und später Antiquitätenhändler in Berlin, wo er Pauline Schönflies heiratete. Walter erinnert sich, dass die Geschichten, die seine Mutter ihm erzählte, die Grundlage für eine seiner Theorien bildeten: „Die Macht der Erzählung und des Wortes über den Körper“; sie brachten ihn auch dazu, über das Verhältnis nachzudenken, das die Geschichten zwischen Tradition und Wirklichkeit herstellen.

Im Jahr 1912, im Alter von zwanzig Jahren, nahm er ein Studium an der Universität Freiburg auf, schrieb sich aber am Ende des zweiten Semesters an der Universität Berlin ein, um sein Studium der Philosophie fortzusetzen. Dort lernt er den Zionismus kennen, den ihm seine Eltern, die ihm eine liberale Erziehung zuteil werden ließen, nicht vermittelt hatten. Benjamin bekennt sich weder zur orthodoxen Religiosität noch zum politischen Zionismus.

Quelle: Walter Benjamin Archive

Während seiner Studienzeit wurde er zum Vorsitzenden der „Union Freier Studenten“ gewählt, für die er mehrere Schriften über die Notwendigkeit einer Bildungs- und Kulturreform verfasste. In seinen Universitätsjahren hatte er den Mut, den theoretischen Ursprung des vorherrschenden Formalismus in Frage zu stellen, und schrieb über seine Sorge um die Sprache als Schlüssel zum Leben: „Der Mensch kommuniziert trotz der Sprache, nicht aufgrund der Sprache“; zwei Ideen, die mit dem etablierten Konsens jener Zeit nicht übereinstimmten und für die er in gewisser Weise eine doppelte Diskriminierung erlitt: als jüdischer Intellektueller und als Linker.

1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wollte Benjamin sich freiwillig melden, wurde aber aus gesundheitlichen Gründen zurückgewiesen. Nachdem ihn jedoch der Selbstmord zwei seiner Freunde, die im Krieg waren, tief beeindruckt hatte, schloss er sich schließlich der pazifistischen Strömung der radikalen Linken an, die eine Beteiligung und Kollaboration mit dem, was sie als „zwischenimperialistisches Menschengemetzel“ bezeichneten, ablehnte.

In diesem Jahr begann er, die Werke von Charles Baudelaire ins Deutsche zu übersetzen. Ein Jahr später, 1915, schrieb er sich an der Universität München ein, wo er den Dichter und Romancier Rainer Maria Rilke und den Philologen und Historiker Gershom Scholem kennenlernte. 1917 immatrikulierte er sich an der Universität Bern, wo er den Philosophen Ernst Bloch und die Schriftstellerin und Übersetzerin Dora Sophie Pollack kennenlernte, die er später heiratete und mit der er einen Sohn hatte. Wenig später entwickelte er das Projekt, eine Zeitschrift zu gründen, was jedoch scheiterte. In dieser Zeit schrieb er auch einen Text, in dem er das Konzept des „Mythos“ analysierte, und begann eine Beziehung mit der Theaterregisseurin Asja Lācis.

Er wollte Professor an der Universität werden, wurde aber einfach abgelehnt, weil er Jude war. Er schrieb „Der Ursprung des deutschen Tragödiendramas“, wo er den Begriff der „Allegorie“ bearbeitete, mit dem er die messianische Lebensauffassung ans Licht brachte.

In dieser Phase umarmte er den Materialismus und ließ alles andere beiseite, und hier bekräftigte er seine Position gegenüber den Strömungen der Zeit: Er war nie für den Zionismus, Kommunismus oder Faschismus. Für ihn war die Rettung der Menschheit mit der Rettung der Natur verbunden. Er ist fasziniert von den Werken Marcel Prousts und Charles Baudelaires, den geborenen Beobachtern des Lebens. 1926 starb sein Vater und er ging nach Moskau, wo er ein Tagebuch schrieb und seine Theorie über politische Tendenzen bestätigte, was dazu führte, dass er sich völlig isolierte. 1929 brach er seine Beziehung zu Asja ab, und ein Jahr später starb seine Mutter. Darüber hinaus war er gezwungen, sein Erbe zu verpfänden, um die Forderungen seiner Frau zu begleichen. Es war eine schwierige Zeit für Benjamin, aber sein Romantizismus ließ ihn immer glauben, dass dies der Beginn eines neuen Lebens war.

Benjamin kritisierte gnadenlos Hitler und die faschistische Theorie sowie die „Heuchelei der bürgerlichen Demokratie“ und das deutsche Finanz- und Industriekapital, das den Nationalsozialismus unterstützte. Er versuchte, den Marxismus mit seinem jüdischen kulturellen Erbe und den künstlerischen Strömungen der Avantgarde in Einklang zu bringen. Im Mittelpunkt seines Schaffens standen das kritische Denken, die Kritik der Moderne und der Massenkultur. Sein Leben war geprägt von der Suche nach Wahrheit und dem Verständnis der modernen Welt, was ihn dazu brachte, sich mit verschiedenen Denkströmungen auseinanderzusetzen. Zwei Weltkriege und der Aufstieg des Faschismus prägten seine Sicht auf Gesellschaft und Kultur.

Aber auch sein persönliches Leben war geprägt von Instabilität und der Suche nach einem Zufluchtsort inmitten des Chaos, wahrscheinlich beeinflusst durch die turbulenten Ereignisse seiner Zeit. Aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass die politische Situation in seinem Heimatland Deutschland für Juden und linke Intellektuelle immer gefährlicher wurde, zog er 1932 nach Ibiza, das zu dieser Zeit ein Ort fernab von Modernität und Massenkultur war, der in der Vergangenheit verankert war und Benjamin einen idealen Rückzugsort und Raum zum Nachdenken bot.

Damals verspürte er das Bedürfnis, den großen europäischen Metropolen zu entfliehen, um an einem Ort Ruhe zu finden, der von Tradition und alten Bräuchen geprägt ist, ohne einen Hauch von Modernität. Mit seinen eigenen Worten: „Die Insel liegt am Rande der Bewegungen der Welt, sogar der Zivilisation“.

Alte Postkarten von Ibiza. Quelle: Walter Benjamin Archive

Das Leben auf Ibiza war für Benjamin eine Zeit intensiver geistiger Produktion. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, fand er auf der Insel einen Ort, der dem Schaffen förderlich war. In diesem Kontext begann Benjamin, einige seiner wichtigsten Ideen zu entwickeln, die später in seinem bekanntesten Werk Gestalt annehmen sollten: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“.

Die Ankunft auf Ibiza

Walter Benjamin hatte keine klare Vorstellung davon, was ihn erwartete, als er 1932 seine erste Reise nach Ibiza antrat. In Deutschland lag die Weimarer Republik, ein demokratischer Staat, der kurz darauf durch die Hyperinflation und den Nationalsozialismus des Dritten Reiches gestürzt werden sollte, in den letzten Zügen. In Spanien war nur ein Jahr zuvor die Zweite Republik gegründet worden. Benjamin verließ ein relativ komfortables Leben in einer europäischen Großstadt wie Berlin, um ein abgelegenes und nahezu unbekanntes Ziel zu erkunden. Die kleine Mittelmeerinsel befand sich am Anfang der touristischen Entwicklung, ein Ort, an dem die Moderne noch nicht in Erscheinung getreten war.

Fotos aus der Zeit, bevor der Tourismus auf Ibiza Einzug hielt. Links: Ibizenkische Finca / Rechts: Ibizenkische Familie; Kleidung für besondere Anlässe oder Festlichkeiten

Benjamin lebte in zwei Perioden auf Ibiza: von April bis Juli 1932 und von April bis September 1933. Während dieser Aufenthalte durchlebte der deutsche Philosoph mehrere persönliche Krisen und entwickelte eine besondere Bindung an die Insel.

Ibiza war damals ein archaischer Ort, der für eine Klasse städtischer Künstler und Schriftsteller die verlorene Essenz eines Europas darstellte, das die Industrialisierung vielerorts zum Verschwinden gebracht hatte. Außerdem war es für Ausländer ein sehr billiger Ort, und für Benjamin bedeutete dies, dass er von seiner Mitarbeit in der Presse, im Radio und einigen literarischen Projekten leben konnte, wenn auch ohne jeglichen Luxus oder „bürgerlichen Komfort“, wie er selbst in seinen Schriften und Briefen beschrieb.

„So schön die Insel [Mallorca] auch ist, was ich dort gesehen habe, hat meine Verbundenheit mit Ibiza nur noch verstärkt, das eine unvergleichlich zurückhaltendere und geheimnisvollere Landschaft besitzt. Die schönsten Bilder dieser Landschaft werden durch die glaslosen Fenster meines Zimmers hervorgehoben.“

-Brief von Walter Benjamin an Jula Radt-Cohn (1933).

Wie der ibizenkische Schriftsteller Vicente Valero in seinem Buch „Experiencia y pobreza. Walter Benjamin en Ibiza“ beschreibt:

„Es scheint, dass Reisende, die zu Beginn der 1930er Jahre die Insel Ibiza besuchten, das seltene Gefühl hatten, eine wirklich ungewöhnliche Welt zu entdecken. Diese unerwartete Erfahrung war vor allem auf die unberührte Schönheit der Landschaften, das primitive Aussehen der ländlichen Behausungen und die Bräuche der Einwohner zurückzuführen. Eine Reise nach Ibiza war wie eine Reise in die Vergangenheit. Aufgrund verschiedener Umstände, nicht nur

geographischer, sondern auch historischer Art, hatte Ibiza seinen alten Charakter bewahrt, das Erbe, das es von verschiedenen Zivilisationen erhalten hatte, die selbstvergessene Einsamkeit einer Gemeinschaft, die ihren Traditionen treu geblieben war und in die kein einziges der

üblichen Zeichen des Fortschritts eingedrungen war. Eine seltsame, aber solide Treue zu den Ursprüngen überraschte die Reisenden, die sich damals entschlossen, die Insel zu bereisen, und begannen, sie in Mode zu bringen.“

Benjamin kam am 19. April 1932 mit dem Schiff auf Ibiza an. Sein Freund Felix Noeggerath, Philologe und Übersetzer, hatte ihm die Insel als einen Ort der „absoluten Ruhe“ und mit „unglaublich niedrigen Preisen“ empfohlen. Bei seiner Ankunft stellte der Berliner Schriftsteller fest, dass er an einem Ort angekommen war, an dem „die Zeit stillzustehen schien“.

Ab Mai wohnte er in einem alten Haus in Küstennähe, in der Bucht von Sant Antoni, neben einer alten Mühle, die dem Ort seinen Namen gibt: Sa Punta des Molí. Dieses Haus grenzte an ein größeres, in dem der Besitzer mit seiner Familie lebte. Wie Walter Benjamin es beschrieb: „Das Schönste daran ist die Aussicht, die es einem erlaubt, vom Fenster aus das Meer und eine Felseninsel zu betrachten, deren Leuchtturm mich nachts beleuchtet“.

Walter Benjamin, in Weiß, mit den Selz‘ auf Ibiza.

Walter Benjamin verbrachte die meiste Zeit seines Lebens mit Lesen und Schreiben. Er lebte ohne fließendes Wasser und Strom, badete früh am Tag im Meer und unternahm lange Spaziergänge. Der deutsche Schriftsteller beschrieb diese Landschaften als „die unberührtesten, die ich je auf bewohnbarem Land gesehen habe“.

Ibiza war im Vergleich zu den Nachbarinseln Mallorca und Menorca die ärmste Insel des Balearenarchipels; ein wirtschaftlicher Faktor, der zu einem Anziehungspunkt für Ausländer wurde, die von ihrer Kunst ohne Luxus, aber mit einer gewissen Zahlungsfähigkeit leben konnten. So kostete ein Aufenthalt laut Benjamin damals zwischen 60 und 70 Deutsche Mark im Monat.

„Es ist daher begreiflich, daß die Insel am Rande der Bewegungen der Welt, ja der Zivilisation überhaupt liegt und daß es notwendig ist, auf alle Arten von Bequemlichkeiten zu verzichten.“

-Brief von Benjamin an Gershom Scholem (1932).

Hafen von Sant Antoni (1930er Jahre)

Benjamin lebte in dem Dorf Sant Antoni, einem der damaligen Bevölkerungszentren der Insel. Alle Dörfer der Insel bestanden aus einer Kirche, um die herum sich ein paar Geschäfte und Häuser befanden. Im Gegensatz zu Mallorca und Menorca lebte die übrige Bevölkerung Ibizas verstreut im Inselgebiet in den charakteristischen ibizenkischen Fincas, mit einer auf Tradition und Subsistenzwirtschaft basierenden Lebensweise. Die Bauern betrieben Ackerbau und Viehzucht, stellten ihr eigenes Brot und ihren eigenen Wein her, schlugen Brennholz, machten Holzkohle und gingen sogar auf die Jagd; es war eine praktisch autarke Lebensweise. In Verbindung mit den Schifffahrtsgesellschaften und anderen verarbeitenden Betrieben bildete sich allmählich ein Bürgertum heraus, das jedoch nur in geringem Umfang und praktisch nur im Hafen von Eivissa und in der Zitadelle von Dalt Vila vertreten war.

Bucht von Sant Antoni (1930er Jahre)

Wie Ibiza war, als er dort lebte.

In den zwanziger und dreißiger Jahren existierten auf der Insel zum ersten Mal zwei antagonistische Welten nebeneinander: die ältere und die modernere. Es waren Künstler und Intellektuelle wie Benjamin, die dazu beitrugen, diesen „kulturellen Mythos“ über Ibiza zu formen, der auf der Möglichkeit beruhte, „ein anderes Leben“ zu führen, in Kontakt mit der Natur und mit einer Freiheit, die die Entfaltung der künstlerischen Kreativität ermöglichte.

Doch wie gestaltete sich das Zusammenleben zwischen ausländischen und einheimischen Intellektuellen und Künstlern? Auch das beschreibt Vicente Valero in seinem Buch:

„Zwischen 1932 und 1936 wurde die Insel von vielen jungen Menschen besucht, die sich zu Künstlern weihen ließen und sich zu edlen, antibürgerlichen Idealen bekannten. Schriftsteller wie Albert Camus, Jacques Prèvert, Pierre Drieu La Rochelle, Rafael Alberti, María Teresa

León, Josep Palau i Fabre und Elliot Paul, um nur einige zu nennen, schrieben in Artikeln, Büchern und Gedichten über sie. Auf diese Weise wurde das traditionelle ibizenkische Haus zum Symbol für beide Haltungen: Es war aufgrund seiner Lage ein Raum, der dem künstlerischen

Schaffen förderlich war, und es war auch aufgrund seiner Bedingungen, seiner Struktur und seiner archaischen Typologie ein Raum, der ein Leben fernab jeglicher bürgerlicher Konventionalität ermöglichte.“

Eine Gruppe von Reisenden im Hafen Ibizas.

Es ist bekannt, dass sowohl in den dreißiger Jahren als auch in der späteren Welle der sechziger und siebziger Jahre eine Gruppe von Menschen auf die Insel kam, deren Lebensstil der ibizenkischen Bevölkerung praktisch entgegengesetzt war. Auf der einen Seite gab es Künstler und Intellektuelle mit starken gegenkulturellen und progressiven Zügen, auf der anderen Seite eine in der Tradition verankerte und tief religiöse einheimische Bevölkerung. Doch statt eines Konflikts, der durch die starken Unterschiede und Lebensstile verursacht wurde, herrschten Toleranz und friedliche Koexistenz.

In seinem Buch beschreibt Vicente Valero auch den Ursprung des „Mythos Ibiza“, den man noch heute im Inneren der Insel finden kann:

„Der internationale Mythos von Ibiza, der vor allem in der Hippie-Bewegung der sechziger Jahre seine größten Förderer und Verbreiter hatte, wurde in den dreißiger Jahren von Intellektuellen und Künstlern geschaffen, die die Insel zu einem alternativen Raum machten, vielleicht ein wenig zufällig, aber ein Raum, in dem man frei schreiben oder malen, nackt baden, Haschisch rauchen und sich vor allem als Dolmetscher der Natur fühlen konnte, in einer Art verlorenem und glücklich wiedergefundenem Arkadien“.

Vor den großen Umwälzungen durch die mit der touristischen Entwicklung verbundenen Bautätigkeit zeichnete sich die Insel durch das primitive Erscheinungsbild ihrer ländlichen Häuser – deren Architektur für die Mitglieder der Bauhaus-Schule und der GATEPAC-Gruppe sehr attraktiv war – sowie durch die angestammte Lebensweise ihrer Bewohner aus.

Der deutsche Philosoph war fasziniert von dieser unberührten Insel, die von einer archaischen Welt durchdrungen war, die im Begriff war, sich für immer zu verändern. Für ihn definierte das ibizenkische Landhaus genau die Unterschiede zwischen vorindustriellen Bauweisen und der Architektur seiner Zeit. Er trifft auf ein kulturelles und intellektuelles Umfeld, das um diese traditionellen Häuser herum entstand, während die Landschaft Ibizas selbst zu dieser Zeit praktisch unberührt war.

Die Bauernhäuser waren ein architektonisches Element, das an das alte Ibosim anknüpfte, als die Insel vor etwa dreitausend Jahren von den Phöniziern besiedelt wurde. Benjamin kritisierte die moderne Architektur für ihren Funktionalismus und ihre Abkopplung von der menschlichen Erfahrung. Für den deutschen Philosophen veränderte die moderne Architektur den Lebensraum, indem sie ihn „entmenschlichte“, was auch den Verlust der „Aura“ mit sich brachte, die für ihn Schönheit, Einzigartigkeit und Tradition bedeutete.

Von links nach rechts: Jean Selz, Paul Gauguin, Walter Benjamin und der Fischer Tomás Varó beim Segeln in der Bucht von San Antonio (1933).

Die Bedrohung durch den Fortschritt war jedoch nur ein Vorgeschmack auf das, was Sant Antoni im Laufe der Jahrzehnte werden sollte. Während seiner ersten drei Monate erlebte Benjamin mit großer Intensität diese alte Welt, die sich im Auflösungsprozess befand.

Im ersten seiner Briefe schreibt er an seinen Freund Gershom Scholem, wenige Tage nach seiner Ankunft im April 1932:

„Die völlige Abwesenheit von Nachrichten – ich lese keinen Paragraphen einer Zeitung – wie sie hier zur Erfahrung wird, ist etwas Einzigartiges. […] Das Land und die Leute sind sehr schön. […] Ein Hotel, das im Hafen von Ibiza gebaut wird, bedroht die ganze Insel mit der Entweihung.“

Während seines zweiten Aufenthalts schreibt er in einem Brief an Scholem im Juni 1933:

„Jetzt nutze ich jede Gelegenheit, um San Antonio den Rücken zu kehren. Wenn man genau hinsieht, gibt es in der Umgebung, die von allen Schrecken des Treibens ihrer Bewohner und Spekulanten gezeichnet ist, nicht mehr einen abgeschiedenen Winkel oder eine Minute der Ruhe.“

Während Benjamin in den Briefen und Schriften von 1932 den positiven Eindruck hervorhebt, der durch die Schönheit der Landschaft und die Möglichkeiten, die sie bot, hervorgerufen wurde, überwiegt in den Briefen von 1933 hingegen ein Ton der Erschöpfung und Unsicherheit, der durch die persönlichen Schwierigkeiten eines Exilanten in ärmlichen Verhältnissen und einer Insel, die ihre Lebenshaltungskosten aufgrund der zunehmenden Präsenz von Touristen nach und nach erhöht, hervorgerufen wird.

In jenen Jahren gab es in Sant Antoni nur zwei Gästehäuser, zu denen 1933 drei weitere hinzukamen. Die Arbeiten am ersten, dem Hotel Portmany, begannen im Oktober 1931 und wurden zwei Jahre später abgeschlossen. Das Jahr 1933 war ein Schlüsseljahr für den Tourismus auf Ibiza, denn gleichzeitig wurden weitere symbolträchtige Einrichtungen auf der Insel eingeweiht: das Hotel Buenavista, das Gran Hotel und das Hotel Isla Blanca.

Links: das erste Hotel in Sant Antoni, im Jahr seiner Einweihung (1933) / Rechts: Blick auf das Stadtzentrum von Sant Antoni, in Richtung der Insel Sa Conillera (1931)

Benjamins zweite Zeit auf der Insel war weniger glücklich als die erste. Er kehrte im April 1933 zurück, gezwungen durch das totalitäre Klima in Deutschland. Als Sympathisant des Marxismus und jüdischer Herkunft galt er als zweifacher Feind des Nationalsozialismus. Ab September desselben Jahres verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Benjamin litt unter Infektionen, Fieber und allgemeiner Schwäche; erst einige Zeit später erfuhr er, dass dies auf die Malaria zurückzuführen war, die er sich zugezogen hatte.

Im September 1933 schreibt er in einem Brief an Gershom Scholem folgendes:

„Daß ich mich kaum auf den Beinen halten kann, daß ich die Sprache nicht sprechen kann, daß ich – bei all dem – soviel wie möglich zu arbeiten mich anstrenge, das alles bringt mich unter den primitiven Lebensbedingungen manchmal an die Grenze des Erträglichen.“

Am 26. September musste er die Insel auf dem Weg nach Paris in Richtung Barcelona für immer verlassen.

Benjamin starb genau am 26. September, sieben Jahre später. Der Schriftsteller musste Frankreich verlassen, um in die Vereinigten Staaten zu reisen. Ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er in einem Konzentrationslager in Frankreich interniert, weil er ein „nicht eingebürgerter Deutscher“ war. Anschließend wurde er in einem französischen Zentrum für freiwillige Helfer interniert, konnte aber mit Hilfe einflussreicher französischer Freunde entkommen. Auf seinem Weg in die USA musste er zunächst nach Spanien einreisen.

In Begleitung der Schriftstellerin und Aktivistin Lisa Fittko, die vielen Menschen zur Flucht aus dem von den Nazis besetzten Frankreich verholfen hatte, und in Begleitung der Fotografin Henny Gurland und ihres Sohnes kam Benjamin am 25. September 1940 in Portbou an. Bei seiner Ankunft wurde er jedoch von der Polizei des Franco-Regimes abgefangen, da er nicht über das erforderliche Visum verfügte. Sein Freund Adorno hatte ihm geholfen, Transitvisa für Spanien und Einreisevisa für die USA zu erhalten, aber er hatte einfach keine französische Ausreiseerlaubnis. Seine Begleiter kamen durch und konnten ihre Reise fortsetzen.

Benjamin wusste, dass er, wenn er nach Frankreich zurückkehrte, von der Gestapo gefasst werden würde, die nach ihm suchte. Er reiste immer mit einer Dosis Morphiumtabletten für verzweifelte Situationen wie die, in der er sich befand. So schrieb er am 25. September 1940, eine Abschiedsnotiz:

„In einer hoffnungslosen Situation habe ich nicht anderes als das letzte Mittel gewählt. Ein kleines Dorf in den Pyrenäen, in dem mich niemand kennt, wird mein Grab sein. Ich bitte Sie, meinen Freund Adorno davon zu unterrichten und ihm die Situation zu erklären, in die ich geraten bin. Ich habe nicht genug Zeit, alle Briefe zu schreiben, die ich gerne geschrieben hätte.“

Dies waren vielleicht die letzten Worte von Walter Benjamin, einem der brillantesten und einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts.

THESE IX / „Über den Begriff der Geschichte“, Walter Benjamin im Jahr 1940 (Fragment aus seinem letzten Werk):

„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“

„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (sein bekanntestes Werk):

Das Außergewöhnliche an Walter Benjamins bekanntestem Buch ist, dass es immer noch aktuell ist und sich als auf der Höhe der Zeit erwiesen hat, lange bevor sich die Reproduzierbarkeit in ihrer vollen Ausprägung entwickelte, wie wir sie heute erleben. Es sollte daher niemanden überraschen, dass es nach wie vor ein Referenzlehrmittel an Gymnasien und Universitäten ist; sogar jenseits von Kunst-, Philosophie- oder Soziologiestudiengängen.

Einige zentrale Gedanken, die in diesem Werk auftauchen:

Laut Benjamin wäre Kunst nicht mehr in erster Linie auratisch [über eine Aura verfügend; hinsichtlich der Aura], also überwiegend kultisch, sondern profane Kunst, bei der die Erfahrung des Betrachters und die öffentliche Ausstellung des Werks wichtiger ist als die Beschränkung auf Spezialisten, Könige, Päpste und Bürger. Die Industrialisierung der Bilder machte die Kunst zugänglicher, weniger privat, profaner und weniger sakral.

Der Berliner Schriftsteller kommentiert, dass die postauratische Kunst eine Kunst ist, in der das Politische das Magisch-Religiöse überwindet. Das Werk hört tendenziell auf, ein heiliges und exklusives Objekt zu sein, und beginnt, ein allgemein zugängliches Objekt zu sein. Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit bedeutet eine Verschiebung des Bildes von seinem Kultwert hin zu einem Ausstellungswert. Vor der industriellen Revolution gehörte das Werk zu einem begrenzten Genuss, der dem Kult, den Priestern, Adligen und Spezialisten vorbehalten war. Im Kapitalismus hat das Kunstwerk einen offeneren Genuss, jeder ist zu diesem Vergnügen und ästhetischen Erlebnis eingeladen, wie dieses kleine Schema zeigt:

Benjamin war der Ansicht, dass die Avantgardekunst und die Technik der Bildreproduktion dem politischen Erwachen der Massen in einer Welt, in der die soziale Revolution triumphieren würde, förderlich sein würden. Auf diese Tendenz deutet die Tatsache hin, dass viele Kunstwerke dieser Zeit eindeutig „politische Zutaten“, linke Botschaften und Forderungen gegen Krieg und Faschismus enthalten. Sicherlich haben Kunstwerke die Kraft, in einer „anderen Sprache“ zu sprechen; einer Sprache, die durch das Werk soziale und politische Ungerechtigkeiten oder Kritikpunkte aufdeckt.

Die Möglichkeit, Bilder, Werke und Gegenstände zu reproduzieren, spricht direkt von Industrialisierung und Kapitalismus. Walter Benjamin sagt, dass es sich um ein Phänomen handelt, das mit dem Aufstieg der Massen einhergeht.

„ (…) Die heutigen Massen streben danach, die Dinge räumlich und menschlich möglichst nahe an sich heranzuholen, und zwar vor allem im Bild, im Tonbild, im Abbild. Es ist ein ebenso leidenschaftliches wie sachliches Verlangen. Indem sie alles auf Reproduktion einstellen, begegnen sie dem Einmaligen jedes ‚Hier und Jetzt‘ mit dem Reproduzierbaren.“ [P.48]

Das Bild macht es möglich, das, was weit weg ist, was man nicht hat, sogar das, was gestorben ist, näher zu bringen. Das Kino wird in Benjamins Buch als ein Instrument von massivem Einfluss gesehen, der in dieser Kunst die Möglichkeit sieht, als psychischer Impfstoff zu wirken:

„(…) Wenn man die gefährlichen Spannungen erkennt, welche die Technisierung und ihre Folgen in den großen Massen erzeugt haben (…), so muß man zu der Einsicht kommen, daß gerade diese Technisierung die Möglichkeit einer psychischen Immunisierung gegen solche Massenpsychosen geschaffen hat. Gewisse Filme, in denen sadistische Phantasien oder masochistische Halluzinationen sich gewaltsam entwickeln, vermögen die gefährliche Reifung solcher Anlagen in den Massen zu verhindern.“ [P. 87]

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Walter Benjamin eine faszinierende Persönlichkeit war, deren Leben und Werk Menschen auf der ganzen Welt immer noch in ihren Bann zieht. Durch seine einzigartigen Perspektiven und innovativen Ideen leistete er wichtige Beiträge zu den Bereichen Philosophie, Soziologie und Literaturkritik. Seine Ideen über die Überschneidung von Geschichte, Gedächtnis und kultureller Produktion haben sich tiefgreifend auf Bereiche wie Kulturwissenschaften, Medientheorie und Urbanistik ausgewirkt.

Von seinen frühen Jahren als Student in Berlin bis zu seinem Exil in Paris und seinem tragischen Ende war Benjamins Leben von intellektueller Neugier und einer tiefen Leidenschaft für Wissen geprägt. Seine kritische Auseinandersetzung mit der Moderne und dem Kapitalismus stellte konventionelle Weisheiten in Frage und bot alternative Denkansätze für die Gesellschaft.

Walter Benjamins Vermächtnis lebt durch seine Schriften und einflussreichen Ideen weiter, und sein Werk erinnert uns an die Kraft des kritischen Denkens und die Wichtigkeit, etablierte Normen in Frage zu stellen. Sein anhaltender Einfluss und seine intellektuellen Fähigkeiten machen ihn zu einer Persönlichkeit, die es wert ist, erforscht und studiert zu werden.

Referenzen:

ElDiario.es: “Walter Benjamin en Ibiza: de la fascinación por la isla virgen a exiliarse por el nazismo” (2023), by Nicolás Ribas

Lectura Abierta: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica: breve análisis” (2017), by Julián Bueno.

Cultur Plaza: “Otra Ibiza es posible, gracias a Walter Benjamin” (2018), by María Jesús Espinosa de los Monteros.

Meer: “Los días de Walter Benjamin en Ibiza” (2021), by Virginia Serra.

Salvem Sa Badia: “El Hotel Portmany, historia de un alojamiento pionero que trajo a la bahía el turismo más selecto” (2022)