Ibizas Ruf als sonnenverwöhnte Party-Hauptstadt der Welt hat seine Wurzeln in einer reichen gegenkulturellen Geschichte. Lange vor der Disco-Ära war die Baleareninsel in den 1950er und 1960er Jahren ein Zufluchtsort für Beatniks und andere Bohemiens. Die Beatniks – Mitglieder der Beat-Generation und ihre Bohemien Gefolgschaft – fanden auf Ibiza während des Franco-Regimes einen einzigartigen Zufluchtsort, an dem künstlerische Freiheit, billiges Leben und die Unbekümmertheit der Einheimischen zusammenkamen. Ihre Anwesenheit, die weniger bekannt ist als die ihrer Hippie-Nachfolger, hat zweifellos einen bleibenden kulturellen Eindruck auf Ibiza hinterlassen, das sich von einem isolierten Rückzugsgebiet zu einer „Insel der Freiheit“ in der Vorstellung der Menschen entwickelte.

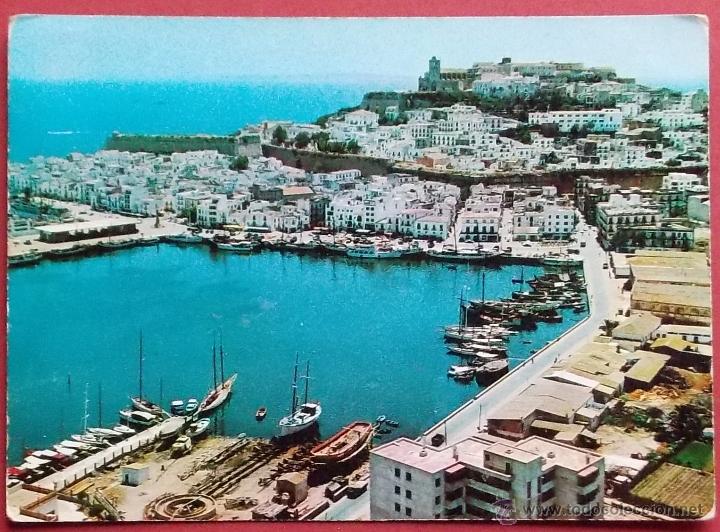

Die Stadt und der Hafen von Ibiza: Postkarte, von Anfang der 1960er Jahre. [Quelle]

Dieser Artikel befasst sich mit den historischen Berichten über die Beatniks auf Ibiza in den 1950er und 1960er Jahren, den bedeutenden Persönlichkeiten, die die Insel besuchten, dem kulturellen Einfluss, den sie hatten, und den dokumentierten und anekdotischen Zeugnissen ihrer Zeit auf der weißen Insel.

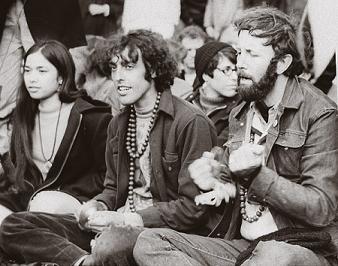

Da diese beiden Begriffe manchmal synonym verwendet werden, ist es sinnvoll, dem Leser die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Beatniks und Hippies zu erläutern:

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Beatniks und Hippies

Die Beatniks, eine in den 1950er Jahren entstandene Subkultur, legten den Grundstein für die gegenkulturelle Explosion der 1960er Jahre, die sich schließlich zur Hippiebewegung entwickelte. Obwohl beide Gruppen die Ablehnung der vorherrschenden Werte der Vereinigten Staaten und des Westens im Allgemeinen teilten, unterschieden sich ihre Ansätze, ihre Ästhetik und ihre Philosophie in einigen grundlegenden Aspekten. Die Beatniks, die von Schriftstellern wie Jack Kerouac, Allen Ginsberg und William S. Burroughs beeinflusst wurden, traten für Spontaneität, existenzielle Erkundung und rohen, ungefilterten künstlerischen Ausdruck ein. Sie ließen sich von Jazz, östlicher Philosophie und einer tiefen Skepsis gegenüber Materialismus und Konformismus inspirieren. Die Beatniks, die einen minimalistischen, bohèmehaften Lebensstil bevorzugten, lebten oft in städtischen Umgebungen und besuchten Cafés und Dichterlesungen, wo sie den Sinn der Existenz und die moderne Entfremdung analysierten.

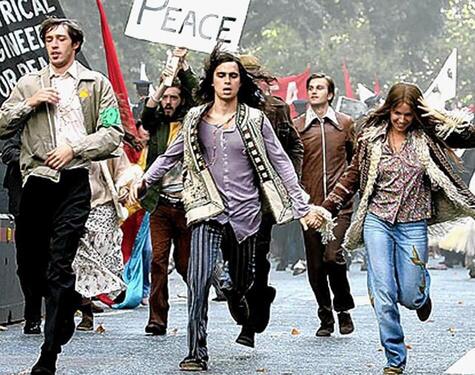

In den 1960er Jahren hatten sich die Beat-Werte zur Hippie-Bewegung entwickelt, die die Anti-Establishment-Haltung der Beatniks teilte, aber einen gemeinschaftlicheren, farbigeren und politisch aktiveren Ansatz verfolgte. Während die Beatniks Intellektuelle mit melancholischen Tendenzen waren, die ihre persönliche Erleuchtung in der Literatur, auf Reisen und in der Einsamkeit suchten, waren die Hippies lebendige, freigeistige Idealisten, die Liebe, Frieden und kollektive soziale Veränderungen in den Vordergrund stellten. Die Vorliebe der Beats für Jazz und verrauchte Cafés wich der Vorliebe der Hippies für psychedelischen Rock und Musikfestivals im Freien. Drogen spielten in beiden Subkulturen eine wichtige Rolle: Die Beatniks waren für ihren Konsum von Benzedrin und Marihuana bekannt, während die Hippies LSD und andere Halluzinogene zur Bewusstseinserweiterung nutzten.

Letztendlich kann die Hippie-Bewegung als eine Weiterentwicklung der Beat-Generation betrachtet werden, die ihre Grundideen des Nonkonformismus und der Rebellion aufgriff und zu einer vollwertigen Kulturrevolution ausbaute. Während die Beatniks mit ihrer introspektiven, avantgardistischen Sensibilität den Weg ebneten, verwandelten die Hippies diese Ideale in eine laute, bunte und politisch aufgeladene Bewegung, die die Landschaft der westlichen Gesellschaft umgestaltete.

Zufluchtsort der Nachkriegszeit: Ibizas Bohemien Charme

Schon in den Jahrzehnten zuvor war Ibiza ein Zufluchtsort für Fremde gewesen. In den 1930er Jahren zog die Abgeschiedenheit der Insel intellektuelle europäische Exilanten wie den deutschen Philosophen Walter Benjamin und den französischen Schriftsteller Albert Camus an, die sich in den Cafés von Ibiza-Stadt unterhielten. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Ibiza durch das Regime von General Franco, das sich auf das Festland konzentrierte, weitgehend „vergessen“, was die Insel trotz der Diktatur zu einem attraktiven Fluchtpunkt machte. In den 1950er Jahren begann diese Eigenschaft des Vergessenssein in Verbindung mit den schönen Stränden, dem milden Klima, der toleranten Atmosphäre und den günstigen Lebenshaltungskosten, Künstler, Schriftsteller und Vagabunden aus aller Welt anzuziehen. Alle schienen auf der Suche nach etwas zu sein: Inspiration, Neuerfindung oder einfach ein Leben in billigem Nichtstun unter Gleichgesinnten. In einem Bericht heißt es, dass im Ibiza der 1950er Jahre „jeder ein Schriftsteller, Dichter oder Maler war oder dies zu sein anstrebte“.

Ein Geschäft im Hafen von Ibiza (1960er Jahre)

In den späten 1950er Jahren waren die Weichen für die Ankunft der Beat-Generation an Ibizas Küste gestellt. Die autoritäre Regierung Francos schenkte dem Treiben auf Ibiza in dieser Zeit wenig Beachtung. Die Insel war verarmt und provinziell, was merkwürdigerweise eine gewisse Freiheit zuließ. Einem späteren Bewohner, Damien Enright, zufolge verhielt sich die einheimische Bevölkerung Ibizas passiv und hatte nichts dagegen, wenn Ausländer taten, was sie wollten, und auch die Behörden mischten sich nicht wirklich in die Angelegenheiten der Bohemiens ein. Dies lag zum Teil daran, dass Ibiza wirtschaftlich verzweifelt genug war, um exzentrische Ausländer zu dulden, die Geld ausgaben. Das Ergebnis war eine De-facto-Enklave, in der alternative Lebensstile unbemerkt gedeihen konnten.

Geburt eines Beatnik-Zufluchtortes

Die Beat-Generation – Schriftsteller und Nonkonformisten wie Jack Kerouac und Allen Ginsberg – inspirierte viele junge Amerikaner und Europäer dazu, auf der Suche nach Sinn und Abenteuer zu reisen. Ende der 1950er Jahre entstand auf Ibiza bereits eine Bohème-Szene, auch wenn sich die ersten Ankömmlinge noch nicht „Beatniks“ nannten. Der Wendepunkt kam durch einen etwas ungewöhnlichen Ursprung: einen Jazzclub in Barcelona. In den späten 1950er Jahren betrieben zwei amerikanische Nonkonformisten den Jazzclub „The Jamboree“ in Barcelona, und wenn es ihnen auf dem Festland zu heiß wurde (oder die Schulden zu hoch), flüchteten sie nach Ibiza, um eine Pause einzulegen. „Sie waren es, die den Mythos Ibiza begründeten“, erinnert sich Damien Enright und stellt fest, dass es in dieser kleinen frühen Kolonie ‚mehr Amerikaner als Europäer‘ gab. Bis 1959 hatte sich eine kleine, aber lebendige Gemeinschaft von Auswanderern auf der Insel niedergelassen.

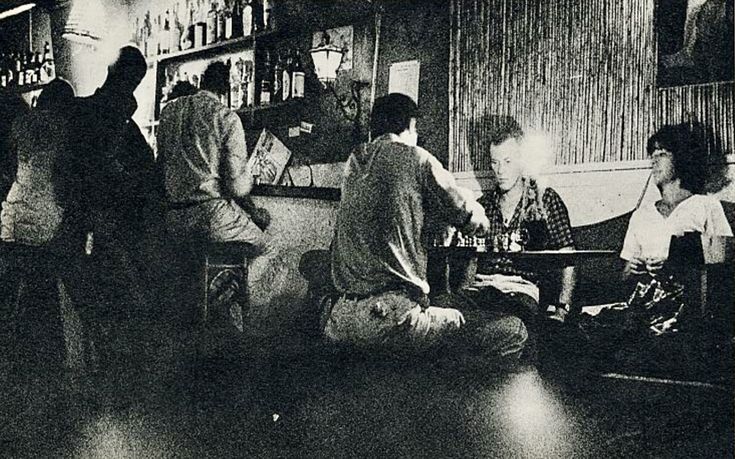

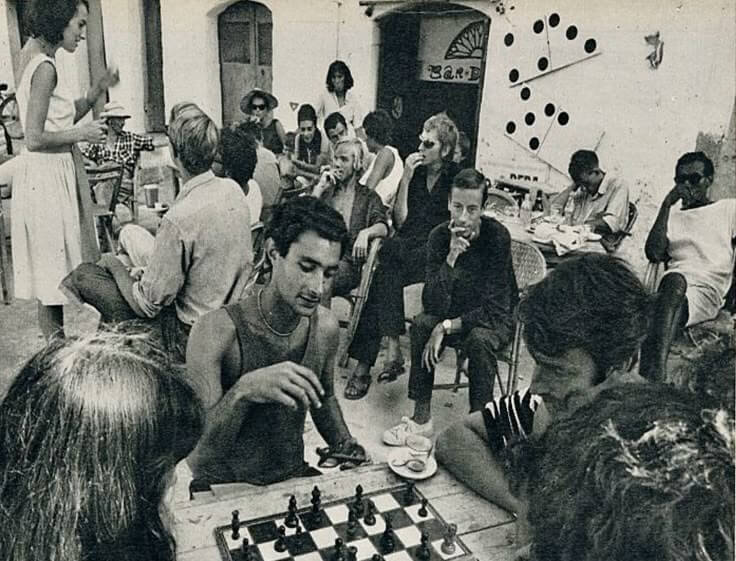

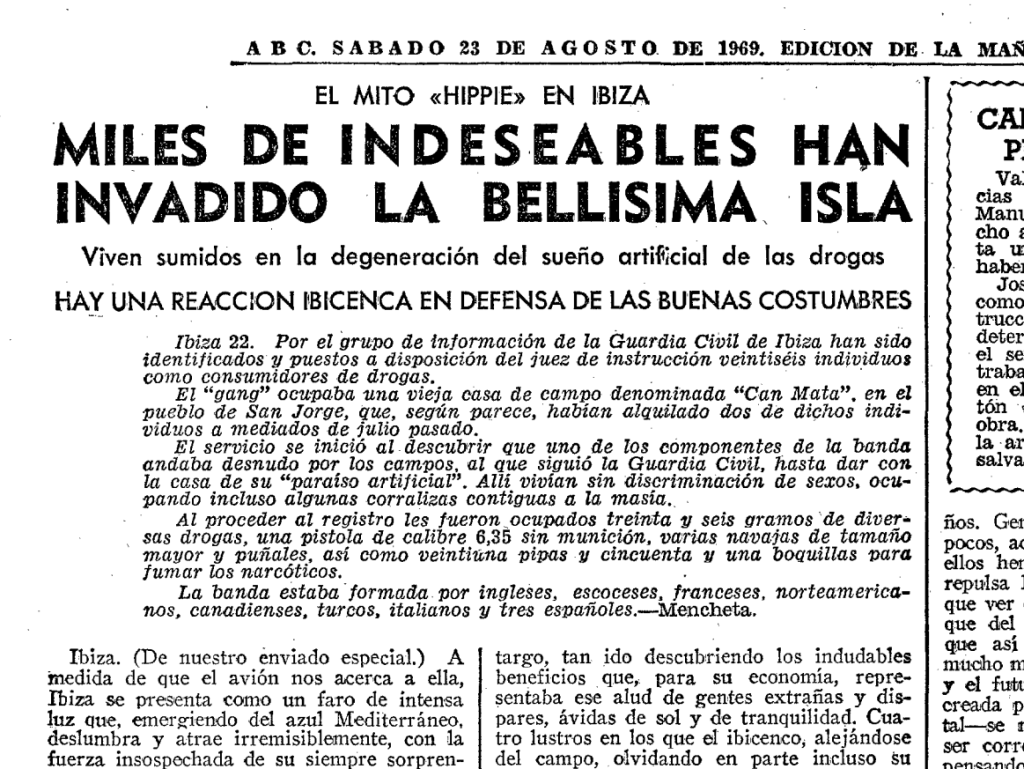

Eines der ersten Epizentren der Beatnik-Szene war die Domino Bar in Ibiza-Stadt. In den späten 1950er Jahren in der Nähe des Hafens eröffnet, war das Domino eine primitive Kneipe am Hafen, in der sich allabendlich eine kosmopolitische Gruppe von Auswanderern versammelte. Sie wurde von einem bunt gemischten Trio – einem Frankokanadier (Alfons Bleau), einem Deutschen (Dieter Loerzer) und einem Engländer, Clive Crocker, betrieben, und wurde zum Treffpunkt für Schriftsteller, Künstler, Herumtreiber und Träumer. Crocker, der 1959 angekommen war, bezeichnete sich offen als „Beat“, inspiriert durch die Lektüre von Kerouac. In echter Beatnik-Manier verbrachten er und seine Begleiter den Tag mit existenziellen Debatten und langen Schachpartien und die Nächte mit Jazz, billigem Wein und dem einen oder anderen Joint oder Zuckerwürfel LSD. Der Plattenspieler der Bar (einer der einzigen Verstärker auf der Insel) spielte einen Soundtrack aus amerikanischem Jazz – John Coltrane, Chet Baker, Billie Holiday, Charles Mingus, etc. – die Ibiza eine unwahrscheinliche Bebop-Atmosphäre verliehen. Nach Enrights Worten „strömte der Jazz aus dem einen Verstärker… es war Jazz-Jazz-Jazz-Jazz-Jazz an jedem Tag“, was zu der berauschenden Atmosphäre der Szene beitrug.

Domino Bar, (rechts) innen und (links) auf der Terrasse. [Quelle]

In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren kamen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten nach Ibiza. Mehrere amerikanische Schriftsteller machten die Insel zu ihrem vorübergehenden Zuhause, darunter Clifford Irving, Harold Liebow, Steve Seeley und John Anthony West, von denen viele ihren Aufenthalt auf der Insel in ihren Memoiren oder Romanen dokumentierten. Irving zum Beispiel kam in den 1950er Jahren an und blieb zwei Jahrzehnte lang. Später wurde er durch seinen Howard-Hughes-Schwindel bekannt, schrieb aber auch Romane, die von den Menschen auf Ibiza inspiriert waren. Von weiter her kamen Janet Frame, die neuseeländische Schriftstellerin, die sich durch Ibiza inspirieren ließ, und Damien Enright, ein irischer Schriftsteller, der 1960 ankam und in seinen Memoiren „Dope in the Age of Innocence“ über diese Zeit berichtete. Enright war sowohl Beobachter als auch Teilnehmer – er war sogar in ein berühmtes Schmuggelabenteuer verwickelt. Später beschrieb er Ibiza im Jahr 1960 als „jenseits der Vorstellungskraft“, als eine lebendig gewordene tropische Bohème.

Unter den ersten Auswanderern waren nicht nur Literaten, sondern auch Künstler und Intellektuelle. 1959 wurde die Gruppe Ibiza 59 gegründet, ein avantgardistisches Künstlerkollektiv aus europäischen und amerikanischen Malern, die sich auf der Insel niederließen. Zu ihren Mitgliedern gehörten deutsche abstrakte Künstler (Erwin Bechtold, Heinz Trökes und andere), ein Schwede, ein Spanier und sogar ein afroamerikanischer Maler, die alle vom Licht und der Einsamkeit Ibizas angezogen wurden. Diese Künstler waren schon vor dem eigentlichen Beatnik-Zustrom da, aber sie trugen dazu bei, Ibizas Image als kreatives Paradies zu festigen. Ein Wissenschaftler weist sogar darauf hin, dass viele ausländische Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle auf Ibiza in den 1950er Jahren „zum Beatnik-Universum gehörten“ und den Grundstein für die spätere Hippie-Welle legten.

Prominente Besucher und Beatnik-Persönlichkeiten

In der ibizenkischen Szene der sechziger Jahre gab es eine exzentrische Mischung aus bekannten Persönlichkeiten der weltweiten Beat-Bewegung. Eines davon war das dänische Duo Nina und Frederik, ein Folk-Sängerpaar, das auch Baron und Baronin van Pallandt war. Nina und Frederik, bekannt für Songs wie Listen to the Ocean“, verkörperten perfekt den internationalen Beatnik-Jetset: Bohème im Stil, aber aristokratisch von Geburt an. Auf den Werbefotos von 1960 sahen sie mit ihren schwarzen Rollkragenpullovern und ihrem unbekümmerten Lächeln wie elegante Beatnik-Troubadoure aus. Das Paar trat in ganz Europa auf und hielt sich in den frühen 1960er Jahren häufig auf Ibiza auf. Ihre Geschichte nahm im Laufe des Jahrzehnts eine seltsame Wendung – Frederik van Pallandt benutzte seine Yacht sogar zum Schmuggeln von Marihuana, was unterstreicht, wie sehr Ibiza mit der Drogenkultur der damaligen Zeit verflochten war.

Eine weitere schillernde Persönlichkeit, die von der Insel angezogen wurde, war Christa Päffgen, besser bekannt als Nico, die deutsche Sängerin und Model, die zu Warhols Muse wurde. Nach einer kleinen Rolle in Fellinis „La Dolce Vita“, zog Nico 1960 mit ihrer Mutter nach Ibiza und kaufte ein Haus am Strand. Eine Zeit lang hatte sie eine stürmische Affäre mit Clive Crocker von der Domino Bar. Nicos Anwesenheit verlieh der Szene einen Hauch von Underground-Berühmtheit: Später wurde sie als Sängerin von The Velvet Underground berühmt, aber auf Ibiza war sie nur ein weiterer Bohemien, der das Inselleben genoss.

Ibiza zog auch bekannte Persönlichkeiten der britischen Kultur an. Die Schauspieler Terry-Thomas (bekannt für seine komischen Rollen und seine Zahnlücken) und Denholm Elliott besuchten die Insel in den frühen 1960er Jahren und wohnten dort. Ihre Anwesenheit ließ die Grenzen zwischen High Society und Gegenkultur verschwimmen: Sie waren echte Filmstars, die sich mit barfüßigen Beatniks und einheimischen Fischern mischten. Auch der englische Schriftsteller Laurie Lee, der im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatte, besuchte sie. Nach einer Reise in den 1950er Jahren schrieb Laurie Lee über „Würfelspiele und schlechten Wein“ auf der Fähre nach Ibiza und beobachtete, wie der Zustrom von Ausländern die Insel bereits veränderte und jede Nationalität ihre eigene Enklave bildete. Seine Beobachtung war vorausschauend: In den 1960er Jahren wurde Ibiza zu einem wahren kosmopolitischen Mosaik, einem „Babel“ aus Sprachen und Kulturen, wie ein spanischer Autor es später beschrieb.

Auch einige notorische Persönlichkeiten kamen nach Ibiza. Der ungarische Kunstfälscher Elmyr de Hory ließ sich Anfang der 1960er Jahre auf der Flucht vor rechtlichen Problemen auf Ibiza nieder. Er veranstaltete rauschende Partys und verkaufte gefälschte Picassos an leichtgläubige Touristen, bis seine Geschichte in Orson Welles‘ Film „F for Fake“ verewigt wurde. Durch de Hory lernte die ibizenkische Bohème Schriftsteller vom Format eines Clifford Irving (der mit de Hory befreundet war und später den Howard-Hughes-Schwindel plante) und sogar Orson Welles selbst kennen.

Nicht alle namhaften „Beats“ Ibizas waren im herkömmlichen Sinne berühmt. Einige waren innerhalb der Subkultur legendär. Der niederländische Dichter Simon Vinkenoog, eine Schlüsselfigur der Amsterdamer Gegenkultur, verbrachte um 1961 einen Aufenthalt auf Ibiza, aber sein Kollege, der berühmte Schriftsteller und Künstler Jan Cremer, persiflierte ihn als selbsternannten Guru, der am Strand kiffende Sessions abhielt. Cremers Bericht (in dem sich Vinkenoog als „Simon the Soggy Noodle“ verkleidet) macht sich über den ernsthaften angehenden Hippie lustig, indem er ihm zeigt, wie man bekifft aussieht und „love, love, love“ ausruft, um „cool“ auszusehen. Diese humorvolle Anekdote, die in Cremers Autobiografie Barbaar Op Ibiza veröffentlicht wurde, bietet einen seltenen Einblick in die ibizenkische Szene der frühen 1960er Jahre aus der Sicht eines Beteiligten.

Foto des Schriftstellers Jan Cremer, während seines Aufenthalts auf Ibiza.

Jan Cremer wiederum kam zufällig nach Ibiza, eine Geschichte, die in der biografischen Geschichte vieler Besucher jener Zeit immer wieder erzählt wird. In seiner Autobiografie beschreibt er sich damals als „mittellos“, aber froh, das „bedrückende Holland“ hinter sich zu lassen. Der Galerist Ivan Spence stellt ihm eine Unterkunft und etwas Geld zum Arbeiten zur Verfügung. Dies führt zu einem beispiellosen kreativen Ausbruch: Bei der Eröffnung seiner ersten Ausstellung auf Ibiza werden praktisch alle seine Werke verkauft. Cremer beschließt, auf der Insel zu bleiben und beginnt dort 1962 mit der Arbeit an dem Buch, das seinen Durchbruch als Doppeltalent markiert: „Ik Jan Cremer“, der unerbittliche Bestseller, der ganz Holland erschütterte.

Das Leben auf der Insel: Zusammenprall von Kulturen und Einflüssen

Für die Beatniks war Ibiza eine Idylle: ein „Casablanca des Geistes“, in dem „Verrückte“ aus dem Ausland ihre Fantasien in einem malerischen spanischen Fischerdorf auslebten. Sie genossen die entspannte Atmosphäre: Tagsüber faulenzte man oder schuf Kunst, und abends tauschte man bei einer Flasche Wein aus der Region Poesie und Philosophie aus. Marihuana war erhältlich (wenn man wusste, wen man fragen musste), und Anfang der 1960er Jahre war sogar LSD auf dem Vormarsch, das angeblich von einer holländischen Gruppe unter der Führung von Bart Huges eingeführt wurde, der als Verfechter der Trepanation bekannt war und in der Nähe des Strandes von Platja d’en Bossa zeltete. Noch bevor die Hippie-Ära begann, experimentierte die Boheme auf Ibiza mit psychedelischen Substanzen.

Die Ibizenker ihrerseits beobachteten das Geschehen mit einer Mischung aus Toleranz, Neugierde und gelegentlicher Verwirrung. Ibiza war in den 1950er Jahren arm und größtenteils ländlich geprägt; viele Ibizenker erholten sich noch immer von den Entbehrungen des Bürgerkriegs und der Rationierung der Nachkriegszeit. Ausländische Beatniks erschienen ihnen wie exotische, vielleicht sogar unverantwortliche Spinner: junge Leute, die eine moderne Wohlstandsgesellschaft ablehnten (wie illusorisch dieser Wohlstand auch sein mochte), während die meisten Spanier darum kämpften, der Armut zu entkommen. Infolgedessen waren die Interaktionen zwischen der einheimischen Bevölkerung und den im Ausland lebenden Bohemiens begrenzt. Historiker stellen fest, dass die einheimische Bevölkerung und die Hippies/Beats „wenig Kontakt hatten und unterschiedliche Werte vertraten“, was einen sinnvollen Austausch selten machte. Viele Ibicencos ließen Außenstehende einfach in Ruhe und folgten einer Ethik des „Leben und leben lassen“. Enright beobachtete, dass sich die Einheimischen kaum einmischten, solange der grundlegende Respekt gewahrt wurde. Einige unternehmungslustige Einheimische interagierten mit den Neuankömmlingen, indem sie Gästehäuser, Bars oder Dienstleistungen für sie eröffneten und so im Stillen eine Tourismuswirtschaft in Gang brachten.

Die spanischen Behörden nahmen ihrerseits eine ambivalente Haltung ein. Einerseits verurteilten die Presse des Franco-Regimes und einige Beamte die Beatniks und später die Hippies als „internationale Hooligans“, die die öffentliche Ordnung und Hygiene bedrohten. Eine Regierungskampagne von 1965 mit dem Titel Spanien sauber halten“ wurde als Angriff auf die schmuddeligen, langhaarigen Jugendlichen verstanden, die an die Küsten kamen. Andererseits erkannten die Verantwortlichen auf Ibiza, dass die wachsende Mystik der Bohème auf der Insel gut für das Geschäft war. In den späten 1960er Jahren rühmten sich die lokalen Tourismusförderer mit dem Image Ibizas als Insel der Freiheit und nutzten die avantgardistische Kunstszene und die Hippie-Flohmärkte als Verkaufsargumente. In einer Studie heißt es, dass die Behörden Ibizas „die künstlerische Avantgarde und die aus der Hippie-Bewegung hervorgegangenen Aktivitäten unterstützten, um [die Insel] bekannt zu machen“ und ihren Ruf als gegenkulturelles Paradies aktiv pflegten. Dies trug dazu bei, ein „immaterielles kulturelles Erbe“ zu festigen – den Mythos von Ibiza als freies Paradies -, der sich bis heute im Markenimage der Insel hält.

Kulturell hat die Beatnik-Präsenz auch subtilere Spuren hinterlassen. Das künstlerische Erbe Ibizas wurde durch die vielen Maler und Schriftsteller bereichert, die sich dort niederließen und von denen einige Werke der Kunst und Literatur hinterließen. Was die Mode betrifft, so gibt es eine interessante Fußnote, die die Beatniks mit der Entstehung des ikonischen Adlib-Stils der Insel in Verbindung bringt, den weißen Baumwollkleidern, die heute das Wahrzeichen des ibizenkischen Boho-Chics sind. Nach lokalen Überlieferungen hat die deutsche Designerin Dora Herbst die Adlib-Modebewegung um 1970 ins Leben gerufen. Wahrscheinlich kam ihr die Idee der komplett weißen, frei fließenden Kleidung, nachdem sie 1963 ein amerikanisches Beatnik-Paar gesehen hatte, das von Kopf bis Fuß in weiße „Symphonie-in-Weiß“-Kleidung gekleidet war. Apokryph oder nicht, die Geschichte zeigt, wie lokale Unternehmer den exzentrischen Stil der Bohème aufnahmen und ihn mit einem Hauch von Glamour neu erfanden.

„Beatnik-Zentrale“: Ibiza in der Mitte der 1960er Jahre.

Mitte der sechziger Jahre verbreitete sich in europäischen Untergrundkreisen das Gerücht, Ibiza sei das Zentrum der Beatniks, ein freizügiger Spielplatz für alle, die auf der Suche nach einem „go“ und einem billigen Leben waren. Aus einer kleinen Gruppe von Intellektuellen wurde eine Welle von jungen Abenteurern. Der Sommer brachte einen Zustrom reisender Beatniks mit sich, und bald entwickelte sich die Beat-Szene zur Hippie-Szene, als die breiteren gegenkulturellen Strömungen des Jahrzehnts die Küste erreichten. „Im Laufe des Jahrzehnts wurden die Beatniks zu Hippies“, schreibt ein Chronist Ibizas und verweist auf den Einfluss von LSD, östlicher Mystik und der Antikriegsbewegung auf die Neuankömmlinge. In den Jahren 1966 und 1967 war Ibiza bereits eine bekannte Station auf der „Hippie-Route“: Für viele, die von Westeuropa nach Indien (oder umgekehrt) reisten, war Ibiza ein bequemer und idyllischer Zwischenstopp, da es „so nah an Algier wie an Barcelona“ lag und somit ein Tor zwischen Europa und Nordafrika war. Ein zeitgenössischer Beobachter erinnert sich, dass Ibiza neben Tanger und Goa zu einem der drei wichtigsten Hippie-Ziele wurde.

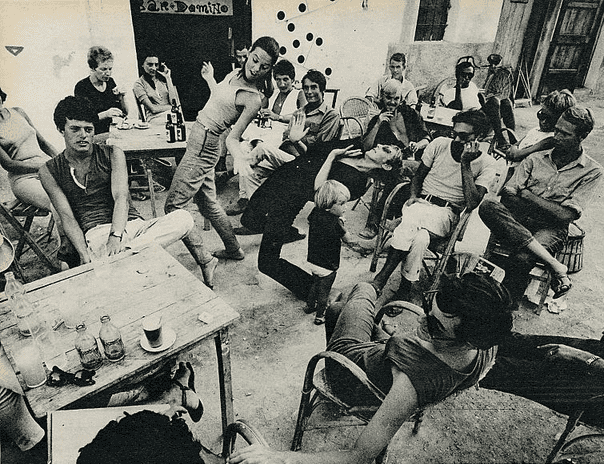

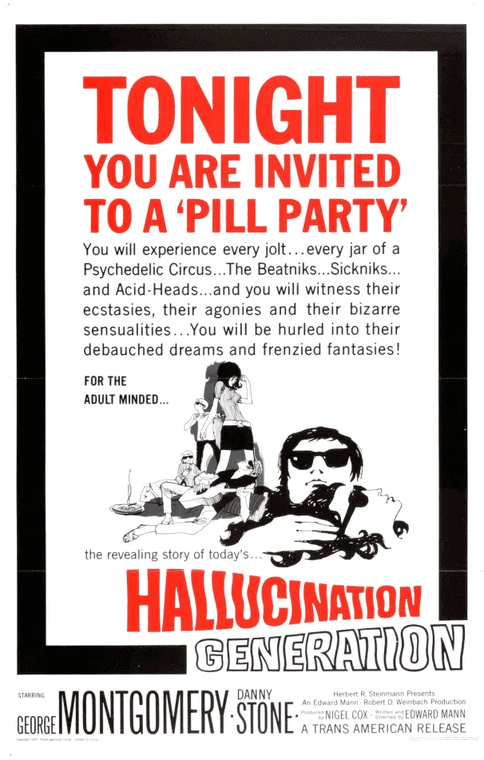

Auch die Medien wurden auf die aufkeimende Gegenkultur Ibizas aufmerksam. 1966 wurde auf Ibiza ein amerikanischer Low-Budget-Film namens „Hallucination Generation“ gedreht, der den Ruf der Insel als Zufluchtsort für Beatniks und experimentelle Drogenkonsumenten ausnutzte. Der Film (für „erwachsene Gemüter“, wie es auf dem Plakat hieß) versprach den Zuschauern ein Eintauchen in den „psychedelischen Zirkus“ der Jugend Ibizas, in dem „Beatniks, Sickniks und Acid-Heads“ ihren „ungezügelten Träumen und wilden Fantasien“ frönten. Die reißerische Einladung auf dem Plakat – „Heute Abend bist du zu einer Pillenparty eingeladen…“ – verstärkte das wilde Image der Insel. Obwohl es sich um einen B-Cartoon handelt, ist „Hallucination Generation“ ein Beweis für Ibizas Berühmtheit Mitte der 1960er Jahre. Selbst spanische Zeitungen veröffentlichten damals alarmierende Artikel über die „neue Pest“ der Beatniks, vor allem als Ende des Jahrzehnts größere Gruppen von Hippies an den Stränden zu zelten begannen.

Schlagzeile einer spanischen Publikation aus dem Jahr 1969.

Doch trotz des wachsenden Zustroms von Hippies blieb die ursprüngliche ibizenkische Bohème eine eigenständige und kleinere Gruppe, die ein lokaler Historiker als „vornehme“ Künstlergemeinde bezeichnete, die plötzlich von einer weniger kultivierten und rüpelhafteren Hippie-Menge überflügelt wurde. Carolyn Cassady, eine amerikanische Schriftstellerin, die die Beatniks kannte, besuchte Ibiza Jahre später und stellte unverblümt fest, dass die Hippie-Bewegung im Vergleich zur intellektuellen Beatnik-Szene dumm“ war. „Die Hippie-Bewegung war eine Vulgarisierung… der Beat-Bewegung, aber mit mehr Licht, Klang und Farbe“, schrieb ein spanischer Akademiker und zitierte damit die bissige Einschätzung eines ibizenkischen Künstlers. Tatsächlich verschmolzen 1968-69 viele der ursprünglichen Beatniks entweder mit der Hippie-Welle oder verließen die Insel, da Ibiza nicht mehr der „geheime, ruhige Zufluchtsort“ war, der es gewesen war.

Erbe und Quellen zur Beat-Ära

..Die Beatnik-Ära auf Ibiza in den 1950er- und 1960er-Jahren war zwar relativ kurz, hatte aber nachhaltige Auswirkungen auf die kulturelle Identität der Insel. Sie begründete die dauerhafte Marke Ibiza als Bohème, als einen Ort, an dem die Konventionen am Wasser wegfallen. Viele der Aktivitäten und Bilder, die heute ein Synonym für Ibiza sind – Kunsthandwerksmärkte, Kunstgalerien, Chill-out-Musiksessions, ganzheitliches Leben – lassen sich auf diese Zeit oder die Hippie-Fortsetzung davon zurückführen. Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass das von Künstlern, Beatniks und Hippies hinterlassene immaterielle Kulturerbe ein wesentlicher Bestandteil der touristischen Anziehungskraft Ibizas und der lokalen Kultur ist.

Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Quellen, die es uns ermöglichen, dieses Kapitel der Geschichte Ibizas zu rekonstruieren. Einige der wichtigsten Zeugnisse stammen aus der Literatur der damaligen Zeit. Der spanische Schriftsteller Rafael Azcona schrieb Los Europeos („Die Europäer“, 1960), einen Roman, der Ende der 1950er Jahre auf Ibiza spielt und den Aufmarsch ausländischer Bonvivants und Freidenker auf der Insel parodiert. Auch Hombres varados („Gestrandete Männer“, 1960, S. 1963) von Gonzalo Torrente Malvido beschreibt anschaulich die dekadente Jugend Ibizas: „eine treibende Jugend, die sich dem Alkohol, der Freizeit und der leichten Liebe hingibt… unter Touristen, kunstlosen Künstlern und Begleitern törichter Damen“, wie ein Kritiker es beschrieb. Diese Romane von Azcona und Malvido (die 2020 verfilmt werden) dienen als unterhaltsame fiktive Momentaufnahmen der Beatnik-Szene Ibizas aus der Sicht der Spanier jener Zeit.

Memoiren und retrospektive Schriften von Ausländern liefern weitere Beweise. Damien Enrights autobiografisches Buch Dope in the Age of Innocence („Drogen im Zeitalter der Unschuld“) bietet einen Blick aus erster Hand auf das Ibiza der 1960er Jahre und die skandalösen Abenteuer (einschließlich Drogenkapriolen), die sich dort abspielten. Ein Teil von Enrights Geschichte wurde in Interviews erzählt, in denen er wehmütig die wilde Freiheit jener Tage beschreibt, von den Jazznächten bis hin zu den Betrügereien, die er mit anderen Auswanderern ausheckte. Andere Auswanderer, wie Clifford Irving, Janet Frame und Laurie Lee, haben ihre Eindrücke von Ibiza in Tagebüchern, Reiseberichten oder späteren Schriften festgehalten. Sogar der beißende Humor von Jan Cremers Bericht über die „Beatnik-Hackordnung“ auf Ibiza ist ein wertvoller zeitgenössischer Hinweis.

Ibizas eigene Historiker und Einwohner, die ihr Leben lang auf Ibiza gelebt haben, haben auch die mündliche Geschichte bewahrt. In lokalen Veröffentlichungen (z. B. in dem Buch „El Nacimiento de Babel“ – Ibiza años 60, von Marià Planells, 2002) zeichnen Interviews und Erinnerungen ein lebendiges Bild der damaligen Zeit. Der Schriftsteller Guillermo-Fernando de Castro erinnert sich an die Ankunft der – seiner Meinung nach – ersten echten Beatniks auf Ibiza: „Ein auffälliges amerikanisches Paar, im Winter 1963/64, der Ehemann, ein Drehbuchautor, und seine auffallend seifenscheue Frau Nora“, beide stets in Weiß gekleidet. Derselbe Beobachter identifizierte einen einen Spanier, Francisco Perez Navarro , der in Madrids Literaturcafés verkehrte und regelmäßig nach London reíste, als „den ersten spanischen Beatnik“, der dafür bekannt war, zu verkünden, dass „die moderne Sache darin besteht, nicht zu baden oder die Zähne zu putzen“. Solche Erinnerungen sind zwar anekdotisch, aber sie wurden veröffentlicht und mit zeitgenössischen Presseberichten abgeglichen, was der Erinnerung der „vox populi“ an die Zeit der Beatniks auf Ibiza Glaubwürdigkeit verleiht.

Kurz gesagt, Ibizas Erfahrung mit der Beat-Generation war eine einzigartige Überschneidung von Zeit und Ort. In den 1950er und 1960er Jahren wurde eine spanische Insel, die unter einem repressiven Regime isoliert war, in einer unvorhersehbaren Weise zu einem Spielplatz für die unzufriedenen Kreativen der Welt. Die Beatniks brachten Kunst, Musik und liberale Ideen mit und beeinflussten alles, von der lokalen Mode bis hin zur weltweiten Wahrnehmung Ibizas.

In turn, Ibiza changed them: many found the inspiration they were looking for, others found infamy or tragedy, but few left without stories to tell. When the beatniks gave way to the hippies, and the hippies to the ravers, the cycle of countercultural renewal on the island continued. However, those early beat bohemians laid the groundwork. Today, as Ibiza markets itself as a free-spirited paradise for clubbers and yogis alike, it is echoing the real history forged by the beatniks who once danced under its stars and gazed at its Mediterranean sunrise with dreams of “On the Road” in mind.

Ibiza wiederum veränderte sie: Viele fanden die Inspiration, die sie suchten, andere fanden Schande oder Tragödie, aber nur wenige verließen Ibiza, ohne Geschichten zu erzählen. Als die Beatniks den Hippies Platz machten und die Hippies den Ravern, setzte sich der Kreislauf der gegenkulturellen Erneuerung auf der „Weißen Insel“ fort. Doch diese frühen Beat-Bohèmiens legten den Grundstein. Heute, da sich Ibiza als freies Paradies für Clubber und Yogis gleichermaßen vermarktet, knüpft es an die wahre Geschichte an, die von den Beatniks geschrieben wurde, die einst unter den Sternen tanzten und den Sonnenaufgang am Mittelmeer betrachteten, mit Träumen von „On the Road“ im Hinterkopf.

Referenzen:

- Enright, Damien. Dope in the Age of Innocence (memoir) and interview in The Ransom Note

- Planells, Marià. El Nacimiento de Babel – Ibiza Años 60

- Ban Bam Ton Ton, “Looking for the Balearic Beat: Bohemians, Beatniks & Hippies” (2023)

- Stewart Home, “Ibiza in the Beatnik & Hippie Eras” (2009)

- Ramón-Cardona, J. et al., Land journal 11(1):98 – „From Counterculture to Intangible Heritage and Tourism Supply: Artistic Expressions in Ibiza, Spain“ (2022)

- Spanish press archives: Blanco y Negro (4 May 1963); Diario de Ibiza (1966–67)

- Azcona, Rafael. Los europeos (novel, 1960); Torrente Malvido, G. Hombres varados (novel, 1963)